Sono un’insegnante di letteratura, ho sessantadue anni, e per anni ho creduto che dicembre sarebbe rimasto il mio mese più prevedibile: campanella, corridoi, Shakespeare, tazze di tè che diventano fredde senza che io me ne accorga e pile di temi che crescono come neve contro una porta.

E invece, un compito natalizio ha graffiato via la polvere da una storia che avevo sepolto con cura. Una settimana dopo, una studentessa è entrata nella mia aula con il telefono in mano… e la mia vita ha cambiato direzione.

Ogni anno, poco prima delle vacanze invernali, assegno lo stesso progetto. Lo scrivo alla lavagna con il mio gesso preferito, quello che non si spezza subito.

“Intervista un adulto più anziano sul suo ricordo di festa più significativo.”

È un esercizio semplice, almeno in apparenza. Loro sospirano, si lamentano, si scambiano occhiate tragiche come se avessi chiesto di scalare l’Everest in ciabatte. Poi, però, tornano con racconti che hanno l’odore di case vere: non perfette, ma piene di vita. E io mi ricordo perché faccio questo mestiere da quasi quarant’anni.

Quell’anno, però, Emily — la ragazzina minuta, silenziosa, quella che parla poco ma osserva tutto — restò in aula dopo il suono della campanella. Avanzò fino alla mia cattedra stringendo il foglio del compito come se fosse un documento importante.

«Professoressa Anne?» disse, con la voce cauta.

Alzai lo sguardo dagli elaborati. «Dimmi, Emily.»

«Posso intervistare lei?»

Risi, un riso automatico, quello da adulta abituata a non prendersi troppo sul serio. «Oh, tesoro… i miei Natali sono assolutamente banali. Intervista tua nonna. O un vicino. O chiunque abbia fatto qualcosa di vagamente eroico, tipo sopravvivere a una famiglia numerosa.»

Emily non si mosse. Non sorrise. Non cambiò idea.

«Voglio intervistare lei» ripeté.

Sospirai, già pronta a convincerla a scegliere un soggetto più “interessante”, quando lei aggiunse, con una semplicità disarmante: «Perché lei sa far sembrare vere le storie.»

Quella frase mi colpì in un punto morbido, come un dito premuto su una vecchia cicatrice.

Abbassai gli occhi sul foglio, poi di nuovo su di lei. «D’accordo. Domani dopo scuola. Però se mi chiedi del panettone, preparati: potrei fare un monologo.»

Per la prima volta, Emily accennò qualcosa che somigliava a un sorriso.

Il giorno seguente si sedette davanti a me nell’aula vuota, quaderno aperto, la matita pronta. Fuori, il cielo era basso e grigio; le luci natalizie nei corridoi tremolavano come stelle stanche.

«Com’erano le feste quando era bambina?» chiese.

Le diedi la versione “sicura”. Quella che ogni adulto tira fuori quando vuole proteggere se stesso e l’interlocutore: il dolce tremendo di mia madre che riusciva a essere sempre troppo secco e troppo dolce insieme; mio padre che metteva le canzoni di Natale a volume indecente; l’anno in cui il nostro albero si piegò da un lato, come se anche lui fosse stanco di fingere allegria.

Emily scriveva veloce, come se stesse raccogliendo briciole preziose.

Poi rallentò. Tamburellò la matita sul bordo del quaderno. Sollevò lo sguardo.

«Posso farle una domanda più personale?»

Mi appoggiai allo schienale, mantenendo quel tono misurato che ho perfezionato negli anni. «Entro certi limiti.»

Lei inspirò. «Ha mai avuto… una storia d’amore a Natale? Qualcuno di speciale?»

La domanda mi colpì come un colpo secco al petto. Non perché fosse sconveniente. Ma perché andava a bussare a una porta che avevo chiuso con due mandate, e la mia mano non era pronta a riaprire.

Emily si affrettò: «Non deve rispondere.»

Guardai la finestra, il vetro appannato, le lucine riflesse. Deglutii.

«Va bene» dissi, e perfino io sentii la mia voce cambiare. «Posso risponderti.»

E così, senza capire davvero perché, lasciai uscire una parte della storia.

«Ho amato qualcuno quando avevo diciassette anni.»

La mano di Emily rallentò appena, poi riprese a scrivere.

Diciassette anni: quell’età in cui ti senti invincibile e fragile insieme. In cui fai progetti come se il futuro fosse una cosa tua, un foglio bianco che nessuno può strapparti.

Lui aveva un modo di parlare che trasformava tutto in promessa.

«California» diceva sempre, come se fosse una parola magica. «Albe, oceano, io e te. Ci ricominciamo da capo.»

Io gli rispondevo alzando gli occhi al cielo. «Con quali soldi, esattamente?»

E lui rideva. «Li troveremo. Noi troviamo sempre il modo.»

Emily mi guardava come se potesse vedere le immagini muoversi dietro i miei occhi.

«E poi?» chiese piano.

Scelsi la versione pulita, quella che si racconta per non far troppo male.

«La sua famiglia sparì da un giorno all’altro» dissi. «Uno scandalo finanziario, così dissero. Nessun addio, nessuna spiegazione. Lui… semplicemente non c’era più.»

Emily arricciò il naso. «Tipo… l’ha ghostata?»

Quasi risi, perché l’idea che un dolore antico possa essere racchiuso in una parola moderna è, in un certo senso, comica. Quasi.

«Sì» dissi piano. «Più o meno così.»

La matita rallentò di nuovo. «Dev’essere stato terribile.»

Le regalai il mio sorriso da insegnante, quello che uso quando non voglio che gli studenti vedano il sangue sotto la pelle. «È successo tanto tempo fa.»

Emily non ribatté. Scrisse con cura, come se ogni parola dovesse essere posata senza far rumore.

Quando se ne andò, rimasi sola alla cattedra a guardare le sedie vuote. Poi tornai a casa, preparai il tè e corressi temi come se nulla fosse successo.

Ma qualcosa era successo.

Era come se una porta, dentro di me, si fosse socchiusa. E l’aria che entrava non era né calda né fredda: era solo… viva.

Una settimana dopo, tra la terza e la quarta ora, stavo cancellando la lavagna quando la porta dell’aula si spalancò.

Emily entrò di colpo, guance rosse dal freddo, fiato corto, telefono stretto in mano come un talismano.

«Professoressa Anne!» ansimò. «Credo di averlo trovato.»

Mi voltai, disorientata. «Trovato chi?»

La sua gola si mosse come se stesse ingoiando una pietra. «Daniel.»

Il mio cervello reagì con l’ironia, perché l’ironia è sempre stata la mia difesa migliore. «Emily… di Daniel ce ne sono milioni.»

Lei non rise. Mi porse il telefono.

Sul display c’era un post in un forum della comunità locale. Un titolo in grassetto, semplice, brutale.

“Cerco la ragazza che ho amato 40 anni fa.”

Il mio stomaco si strinse.

Lessi.

Ogni riga mi toglieva un pezzo di fiato.

Parlava di un cappotto blu. Di un incisivo scheggiato. Di due ragazzi di diciassette anni. Diceva che sapeva che lei voleva diventare insegnante. Che aveva controllato scuole, elenchi, registri… per decenni.

E poi quella frase, come una pugnalata gentile:

“Se qualcuno sa dove si trova, vi prego: aiutatemi prima di Natale. Ho qualcosa di importante da restituirle.”

Emily sussurrò: «Scorra.»

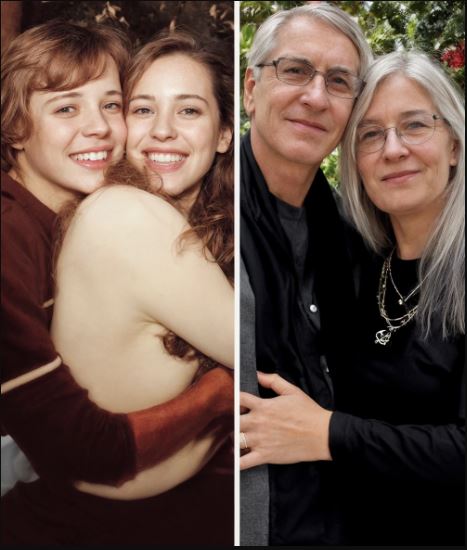

C’era una foto.

Io, a diciassette anni, con il mio cappotto blu. Il dente scheggiato ben visibile perché stavo ridendo. E il braccio di Dan — Dan — attorno alle mie spalle, come se potesse davvero proteggermi da qualsiasi cosa.

Le ginocchia mi diventarono molli. Mi aggrappai al bordo di un banco, come se l’aula ondeggiasse.

Emily mi guardò, e in quello sguardo c’era qualcosa di adulto, per la prima volta.

«È lei, vero?» disse.

Riuscii a parlare solo dopo un attimo troppo lungo. «Sì.»

L’aula sembrò troppo luminosa. Troppo rumorosa. Come se la realtà si fosse improvvisamente avvicinata.

Emily deglutì. «Vuole che gli scriva? Vuole che gli dica dove si trova?»

Aprii la bocca, e per un istante tornai indietro di quarant’anni, a quando aspettavo risposte che non arrivavano.

Provai a ridimensionare tutto, perché è ciò che faccio sempre.

«Potrebbe non essere lui» dissi, quasi supplicando me stessa. «Potrebbe essere… qualcuno che si sbaglia. Potrebbe essere solo nostalgia.»

Emily non alzò la voce. Non mi sfidò. Disse soltanto, con una calma che mi disarmò: «Aggiorna il post ogni settimana. L’ultimo è di domenica.»

Speranza e paura mi si intrecciarono così strette sotto le costole da farmi male.

Quindi non stava solo ricordando.

Stava ancora cercando.

Emily rimase immobile, come se un movimento brusco potesse farmi chiudere di nuovo quella porta.

Alla fine, lasciai uscire un respiro.

«Va bene» dissi, e la voce mi tremò. «Scrivigli.»

Emily annuì, improvvisamente professionale. «Sarò prudente. Luogo pubblico. Di giorno. Confini chiari. Non voglio che la rapiscano, professoressa.»

Quella battuta — ridicola e dolcissima — mi strappò una risata fragile, quasi bagnata.

«Grazie» dissi. «Davvero.»

Quella sera, davanti all’armadio, mi comportai nel modo più umiliante possibile: come una ragazzina.

Tirai fuori maglioni, li rimisi a posto, li ripresi. Guardai i miei capelli allo specchio e borbottai: «Hai sessantadue anni. Comportati di conseguenza.»

Poi, ovviamente, chiamai il parrucchiere.

Il giorno dopo, al suono dell’ultima campanella, Emily scivolò in aula con un sorriso che non riusciva a trattenere.

«Ha risposto» sussurrò.

Il cuore mi saltò in gola. «Cosa ha detto?»

Mi mostrò lo schermo.

“Se è davvero lei, dille che mi piacerebbe vederla. Aspetto da tanto tempo.”

Emily propose: «Sabato, alle due. Il bar vicino al parco.»

Annuii prima che la paura potesse rialzare la testa. «Sì. Sabato.»

Emily digitò, inviò, e poi mi guardò. «Ha detto di sì. Ci sarà.»

E allora la mia mente iniziò a farmi a pezzi con domande crudeli:

E se non mi riconoscesse?

E se io non riconoscessi lui?

E se il ricordo fosse più bello della verità?

Sabato, il bar profumava di espresso e cannella. Le luci di Natale lampeggiavano alla finestra. Le persone ridevano, parlavano, vivevano.

E io lo vidi subito.

Seduto in un angolo, schiena dritta, mani intrecciate, lo sguardo fisso verso la porta come se non si fidasse della fortuna.

I capelli erano argento. Il viso portava rughe sottili, quelle che il tempo disegna senza chiedere permesso.

Ma gli occhi…

Gli occhi erano gli stessi.

Caldi. Attenti. Con quella scintilla birichina che mi aveva fatto innamorare prima ancora che me ne accorgessi.

Si alzò appena mi vide.

Per un istante restammo a guardarci, sospesi tra quello che eravamo stati e quello che eravamo diventati.

Poi lui sorrise, un sorriso largo e incredulo, come se qualcosa dentro di lui si allentasse finalmente.

«Anne» disse, e la voce tremò appena. «Sei davvero tu.»

Da decenni nessuno mi chiamava così, con quella precisione affettuosa.

«Sono… felice che tu sia venuta» aggiunse. «Sei splendida.»

Sbuffai, perché avevo bisogno d’aria. «Sei gentile.»

Ci sedemmo. Le mie mani tremavano attorno alla tazza. Lui lo notò e finse di non vedere, e quella piccola delicatezza mi sciolse quasi.

Parlammo delle cose sicure, all’inizio. Lavoro, città, tempo. Poi, inevitabile, arrivò il silenzio. Quello che avevo portato con me per quarant’anni.

E io chiesi, finalmente, la domanda che avevo tenuto ferma come un nodo in gola.

«Dan… perché sei sparito?»

La sua mascella si irrigidì. Guardò il tavolo. Poi tornò su di me.

«Perché mi vergognavo» disse.

«Di cosa?»

«Di mio padre.» Le parole uscirono piano, come se bruciassero. «Non era solo una questione di tasse. Rubava ai dipendenti. A gente che si fidava di lui. Quando scoppiò tutto, i miei genitori impacchettarono in una notte. Partimmo prima dell’alba.»

«E non mi hai detto niente» dissi, e la mia voce si ruppe nonostante la mia disciplina.

Lui scosse la testa in fretta. «Avevo scritto una lettera. Lo giuro. Ma… non riuscivo ad affrontarti. Avevo paura che mi vedessi come parte di quella storia. Come se fossi sporco anch’io.»

Sentii il cuore stringersi.

«Non l’avrei fatto» dissi.

Lui annuì, occhi lucidi. «Lo so. Adesso lo so.»

Fece un respiro profondo. «Ho promesso a me stesso che avrei costruito una vita pulita. I miei soldi. La mia strada. E poi sarei tornato a cercarti.»

«E ci hai messo quarant’anni» sussurrai.

Sorrise con tristezza. «A volte ci metti una vita a diventare abbastanza coraggioso.»

Rimanemmo in silenzio, due persone con un passato che faceva ancora rumore.

Poi lui aggiunse, quasi a voce più bassa: «Ti ho cercata. Ma ti eri sposata. Avevi cambiato cognome. Ogni pista spariva.»

Abbassai lo sguardo sulle mie dita. «Ero a pezzi» ammisi. «E ho scambiato un matrimonio per una scialuppa di salvataggio.»

Non raccontai tutto. Solo la verità nuda.

Due figli. Una vita funzionale. E poi, anni dopo, un uomo seduto al tavolo della cucina che mi disse: “Ora che i ragazzi sono grandi, posso stare con la donna che amo davvero.”

Dan non fece domande inutili. Si limitò a guardarmi con un dolore gentile.

«Mi dispiace» disse.

Scrollai una spalla. «Ho imparato a sopportare l’abbandono in silenzio.»

Lui annuì lentamente. «Anch’io mi sono sposato. Ho avuto un figlio. Poi è finita. Tradimenti. Divorzio.» Fece una pausa, come se assaggiando quella parola gli venisse amaro.

E allora feci la domanda che contava davvero.

«Perché continuare a cercare?» chiesi. «Per tutti questi anni?»

Lui mi guardò dritto, senza scappare.

«Perché non abbiamo mai avuto la nostra occasione» disse. «E perché… non ho mai smesso di amarti.»

Un respiro mi uscì dal petto come se fosse rimasto incastrato lì dai miei diciassette anni.

Poi mi ricordai del post.

«E quella cosa da restituirmi?» chiesi, cercando di scherzare, perché era l’unico modo per non crollare.

Dan infilò una mano nella tasca del cappotto e posò sul tavolo un oggetto piccolo.

Un vecchio ciondolo.

Il mio.

Lo aprii con dita tremanti. Dentro, la foto dei miei genitori: un’immagine intatta, fuori dal tempo. Quella che avevo perso nell’ultimo anno e che avevo pianto come si piange un lutto vero, perché era tutto ciò che mi rimaneva di loro in quel formato.

«L’ho trovato durante un trasloco» disse piano. «L’avevi lasciato a casa mia. Finì in uno scatolone. L’ho tenuto al sicuro. Mi sono promesso che un giorno… te l’avrei ridato.»

Il petto mi si strinse tanto da farmi male.

«Pensavo fosse sparito per sempre» sussurrai.

«Io non riuscivo a lasciarlo andare» rispose lui, e in quella frase c’era più verità di quanta ne meritasse la mia voce.

Restammo lì, dentro una bolla di quiete, mentre il mondo continuava a vivere attorno a noi.

A un certo punto, Dan si schiarì la gola. «Non voglio metterti fretta. Ma… ci daresti una possibilità? Non per rifare i diciassette anni. Solo per vedere cosa c’è ancora, adesso.»

Io risposi d’istinto, perché sono fatta così: «Non lascerò il mio lavoro.»

Lui rise, sollevato. «Non te lo chiederei mai.»

E allora, con un coraggio che non sapevo di avere ancora, dissi la cosa più semplice e più enorme.

«Sì. Possiamo provarci.»

Il lunedì successivo, cercai Emily al suo armadietto. Appena mi vide, si bloccò.

«Allora?» chiese, trattenendo il fiato.

«È successo» dissi, e la voce mi diventò più spessa. «Emily… grazie.»

Lei abbassò lo sguardo, come se la gratitudine la imbarazzasse. «Pensavo solo che lei meritasse di saperlo.»

Poi si voltò per andare, e sopra la spalla gridò: «Però poi mi racconta tutto!»

«Assolutamente no!» risposi, senza riuscire a trattenere un sorriso.

Emily scoppiò a ridere e sparì tra la folla.

E io rimasi lì, nel corridoio, con il mio vecchio ciondolo in tasca e una speranza nuova nel petto.

Non una promessa gigantesca.

Solo una porta.

Una porta che credevo non si sarebbe mai più riaperta.

E per la prima volta dopo decenni, avevo voglia di attraversarla.