Mi chiamo Brooklyn. O almeno così mi sono presentata negli ultimi tre anni. Faccio la cameriera in uno degli attici più esclusivi della città: rimetto in ordine vite che, in un solo giorno, guadagnano più di quanto io veda in dodici mesi. L’ironia di tutto questo oggi mi strappa un sorriso amaro; allora, però, non sapevo nulla. Del prima non c’era traccia.

La mia memoria ricomincia da un letto d’ospedale: niente documenti, nessuno che chiedesse di me. Il medico parlò di amnesia a seguito di un trauma cranico. Restai ricoverata settimane, osservando il soffitto fino a conoscere ogni macchia. Nessuno venne. Quando mi dimisero, avevo soltanto i vestiti addosso e un nome che mi sono regalata da sola. “Brooklyn” suonava giusto, come se fosse un’eco di qualcosa perduto.

Lavoravo all’attico degli Sterling da circa sei mesi quando tutto cambiò. Lo staff pronunciava il nome “signor Sterling” a mezza voce, come si fa con le leggende o con le tempeste. Dicevano possedesse l’edificio, e mezza città. Magnate della tecnologia, miliardario, raramente presente. La casa che pulivo, teoricamente la sua, sembrava un museo in attesa: perfetta, immobile, con un’aria malinconica di cose rimaste sospese.

Quel martedì iniziò come sempre. Ero nel suo studio a spolverare i volumi rilegati sulla scrivania di mogano. Era la mia stanza preferita: vetrate dal pavimento al soffitto e la città stesa come una costellazione sotto di me. Stavo per afferrare un libro dallo scaffale più alto quando l’ascensore si aprì. Il cuore mi schizzò in gola: nessuno avrebbe dovuto trovarsi lì.

Entrò lui. Adrien Sterling. In foto sembrava freddo e distante; dal vivo, invece, aveva i capelli scuri scompigliati da una mano impaziente e gli occhi del colore delle nuvole prima di un temporale—bellissimi e stanchi.

«Mi scusi, signor Sterling,» mormorai. «Non sapevo fosse rientrato.»

«Va bene,» rispose, con una voce più profonda di quanto mi aspettassi. «Continui pure.»

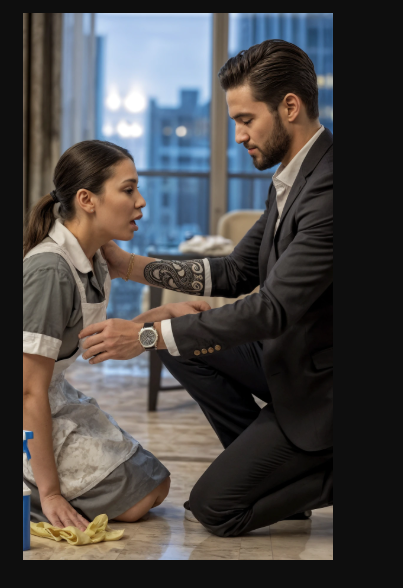

Io però arretrai verso la porta. Inciampai; i flaconi e i panni caddero a terra. Lui si chinò per aiutarmi e, nel gesto, lo vidi.

Sul polso sinistro, appena sotto il bordo di un orologio costoso, c’era un tatuaggio: due serpenti avvolti a una rosa in fiore, spine sottili e foglie ricamate in linee finissime. Era bellissimo. Non fu l’estetica a inchiodarmi, però: fu la certezza improvvisa di conoscerlo da sempre.

«Grazie,» sussurrai, riprendendo da lui un flacone. Le dita si sfiorarono; una scossa secca mi attraversò il corpo. Mi ritrassi. Lui mi osservava, attento.

«Ci siamo già visti?» chiese piano.

«No, signore. Non credo.» Eppure, dietro le tempie iniziò a martellare un dolore basso, come l’annuncio di un temporale.

«Come si chiama?»

«Brooklyn.» Gli occhi gli tremarono per un istante.

«Brooklyn,» ripeté, assaporando il suono. Farfugliai un altro grazie e scappai fuori. Non era l’imbarazzo a farmi correre, ma la paura: di quel tatuaggio, della scintilla nei suoi occhi, e soprattutto dei ricordi che si agitavano—lì, ai margini.

Quella notte non dormii. Chiudevo gli occhi e vedevo l’inchiostro sulla sua pelle; con l’immagine affioravano lampi: mani calde, parole soffiate all’orecchio, una sicurezza che non provavo dal risveglio in ospedale.

La mattina dissi che stavo male. Andai in biblioteca. Digitai “Adrien Sterling” e lessi fino a farmi venire i brividi.

Trentadue anni, CEO della Sterling Technologies, patrimonio stimato 2,8 miliardi. E tre anni prima, la moglie—Elena Sterling—scomparsa dopo un incidente d’auto. Ventisei anni. Uscita dall’ospedale e svanita.

Le foto erano sgranate, ma bastarono: capelli scuri come i miei, altezza simile, stessa corporatura. Le date combaciavano. Lei svanì quando io mi svegliai senza memoria. Una coincidenza? Doveva esserlo. Vero?

Nei giorni seguenti misi insieme tutto quello che potevo su Elena: pittrice, cresciuta in orfanotrofio, talentuosa; aveva rubato il cuore di un miliardario. La conferma più concreta arrivò da Martha, la governante, mentre piegavamo il bucato.

«Com’era la signora Sterling?» chiesi.

Il suo sguardo si velò. «Meravigliosa. Gentile. Dipingeva nello studio al piano di sopra. Il signor Sterling lo fece costruire per lei. Da quando è sparita, quella stanza è rimasta come l’ha lasciata. Nel caso tornasse.»

Quella notte non pensai ad altro. Sapevo che era sbagliato, eppure salii al quarantaduesimo piano oltre la mezzanotte. La serratura scattò. La stanza era piena di luna che filtrava dai lucernari. Tele ovunque, odore di trementina e—sì—di rose. I quadri erano splendidi, firmati E.S.

Sul cavalletto, un ritratto di Adrien che rideva. Al polso, lo stesso tatuaggio—dipinto con una cura che sapeva di amore. Sotto, su un tavolino, un diario in pelle. Le mani mi tremarono. Aprii. La grafia era rotonda, ordinata, familiare fino al dolore.

Adrien oggi mi ha mostrato il tatuaggio. Dice che l’ha voluto a partire da un mio schizzo. I serpenti proteggono, la rosa siamo noi. Così porterà con sé un pezzo di me.

Sfogliai. Frammenti di una vita che riconoscevo senza ricordarla. Oggi abbiamo parlato di figli… A volte temo che tutto questo sia un sogno…

L’ultima pagina aveva una data due giorni prima dell’incidente. Negli ultimi tempi sogno il buio. Mi perdo. Ma quando vedo il tatuaggio di Adrien, mi ritrovo. Ricordo chi sono. Ricordo che sono amata.

Seduta per terra, circondata da tele e tracce di me, piansi. Io ero Elena Sterling. La moglie scomparsa. E avevo lucidato i pavimenti di casa mia per sei mesi senza saperlo. Ma se ero Elena, perché lui non mi aveva riconosciuta?

Il mattino dopo tornai ai registri. Il rapporto di polizia parlava della mia scomparsa dallo St. Mary. Io, però, ricordavo di essermi svegliata al General Hospital, venticinque chilometri più in là, registrata come Jane Doe. Un trauma può cambiare un volto; tre anni duri cambiano un corpo. I capelli si tagliano. Ma come ero stata spostata? E perché nessuno mi aveva trovata?

Quella sera aspettai Adrien. Salii con lui in ascensore.

«Brooklyn?» fece, spiazzato. «È tardi.»

«Devo parlarle,» dissi. «Del suo tatuaggio.»

Mi scrutò. «Che cosa ha?»

«Ho visto lo studio. I quadri. Il diario. La calligrafia è la mia, Adrien.»

Impallidì. Gli mostrai sul telefono una foto di una pagina. Guardò lo schermo, poi me. E, finalmente, mi vide.

«Elena,» sussurrò. Una preghiera.

«Credo di sì,» dissi, con le lacrime che pungevano. «Credo di essere tua moglie. E di essermi smarrita per tre anni. Ma ho bisogno che tu mi aiuti a ricordare.»

Le sue dita sfiorarono il mio viso come per impararlo a memoria. «Ti ho cercata,» disse con la voce spezzata. «Non ho mai smesso. Quando ti ho vista qui… credevo di impazzire. Eri diversa, eppure… c’era qualcosa.»

Si toccò il tatuaggio. E con quel gesto, i ricordi arrivarono a ondate. Il locale dove ci incontrammo. Il primo appuntamento. Il matrimonio semplice. L’attico. Lo studio. La pioggia, la curva, l’auto che slitta. Il mio risveglio con la sua mano nella mia. Poi buio. Un altro risveglio, un altro ospedale, nessuno accanto.

«Ricordo,» mormorai. «Ricordo.»

Mi strinse. E per la prima volta in tre anni, sentii la parola “casa” dentro il petto.

«Non ho mai smesso di amarti,» disse tra i miei capelli.

«Mi dispiace averti lasciato,» singhiozzai.

«Non mi hai lasciato,» rispose, guardandomi. «Ti hanno portata via. Ma sei tornata.»

Restammo così, stretti in quell’ascensore, due metà che si ritrovano. Io ero Elena Sterling. Ero tornata. Amata. Quel tatuaggio non era soltanto inchiostro: era una promessa. Un faro. La chiave che ha riaperto la porta della mia vita e mi ha riportata a lui.