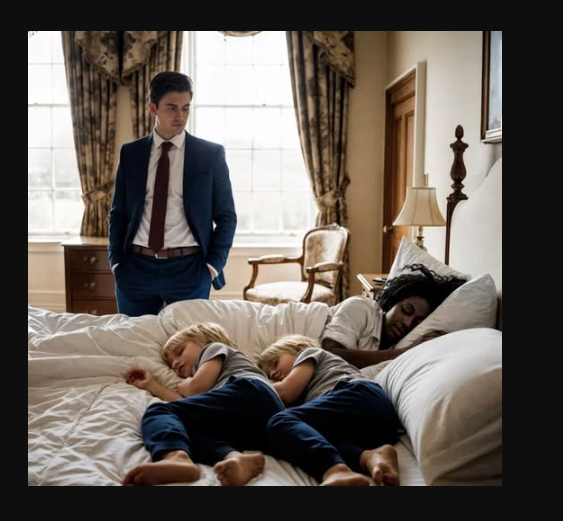

La voce di Edward Hawthorne spezzò il silenzio come un colpo secco sul cristallo. Rimase sulla soglia della camera padronale, alto, rigido, la collera incisa nei lineamenti. Il cappotto stillava pioggia, ma lui non se ne curò.

Tutto il suo sguardo era per la donna nel suo letto: Maya Williams. Scattò a sedere, il cuore in gola. Non c’era colpa nei suoi occhi, solo puro stupore. Ai suoi lati, i gemelli Ethan ed Eli dormivano finalmente profondi, il respiro regolare, i volti distesi.

L’orsacchiotto stretto al petto di Ethan si sollevava e ricadeva al ritmo del fiato.

«Posso spiegare» mormorò Maya, attenta a non svegliarli, le mani aperte in segno di pace. «Erano spaventati. Eli ha cominciato a piangere. Ethan ha avuto un’epistassi.»

Edward non la lasciò finire. La mano partì di scatto: lo schiaffo rimbombò contro le pareti. Maya vacillò, un respiro spezzato, una mano alla guancia arsa.

Non urlò. Lo fissò, più colpita dal gesto che dalla furia.

«Non mi importa quale scusa hai,» ringhiò. «Sei licenziata. Fuori da casa mia. Subito.»

Rimase immobile un istante, cercando l’aria. Quando parlò, la voce era un filo:

«Mi hanno pregata di restare. Li ho tenuti con me perché, per una volta, erano calmi. Al sicuro.»

«Ho detto fuori.»

Abbassò gli occhi sui bambini, ancora immersi in un sonno finalmente quieto, come se i loro mostri si fossero dissolti. Si chinò piano, un bacio sulla fronte di Eli, poi su quella di Ethan. Nessuna scena. Si infilò le scarpe in mano e passò accanto a Edward senza aggiungere altro. Lui non la fermò. Non chiese scusa.

Giù, la signora Keller alzò lo sguardo mentre Maya scendeva le scale. La striscia rossa sulla guancia parlava da sola. L’anziana sgranò gli occhi; Maya tacque.

Fuori, la pioggia era diventata una bruma leggera. Maya si strinse nel cappotto e s’incamminò verso il cancello.

Al piano di sopra, Edward restò nella stanza, il respiro pesante. Tornò a guardare il letto. Notò il silenzio. Si avvicinò.

La fronte di Ethan era asciutta, il corpo fermo. Nessun sussurro, nessun agitarsi. Eli succhiava il pollice, l’altra mano abbandonata, finalmente rilassata. Dormivano. Non sfiniti dal pianto, non sedati. Dormivano, e basta.

La gola gli si chiuse. Quattordici tate. Terapisti. Medici. Settimane di urla e crisi. E Maya, una sconosciuta dalla voce gentile, c’era riuscita. E lui l’aveva colpita. Si sedette sul bordo del letto, la testa tra le mani. La vergogna gli si diffuse nel petto come inchiostro nell’acqua.

Sul comodino, un foglietto piegato. Lo aprì:

Se non puoi restare per loro, almeno non allontanare chi lo farà.

Nessuna firma. Lo rilesse più volte.

Nel corridoio, la signora Keller lo osservava.

«Signore,» disse piano, «non ha toccato nulla. Li ha solo consolati quando il piccolo ha avuto il sangue dal naso.»

Lui rimase in silenzio.

«È rimasta perché gliel’hanno chiesto. Tutto qui.»

Edward alzò lo sguardo: nella rabbia s’era aperta una fenditura di rimorso.

Fuori, il cancello si richiuse e, per la prima volta dopo mesi, la casa dei Hawthorne conobbe un silenzio diverso: non lutto, non rancore. Pace. Quella lasciata da Maya.

Quella sera, chiuso nello studio, Edward guardò un bicchiere di scotch intatto e il biglietto di Maya in mezzo ai documenti, pesante come una sentenza. La mano gli pulsava ancora, ombra dello schiaffo. Non era l’uomo che credeva di essere, eppure lo era diventato. Un lampo cieco di dolore, e una scia di piccoli fallimenti.

Salì. Accanto alla stanza dei bambini c’era uno sgabello con un quaderno da disegno di Maya. Sfogliò. Schizzi semplici, ma pieni di cuore: due bambini mano nella mano sotto un albero, una casa alta con troppe finestre, una figura tra loro, le braccia come ali. Sotto: Colei che resta.

Alla stazione, intanto, Maya sedeva su una panchina. La guancia pulsava al freddo. Non aveva pianto quando lui le aveva urlato contro, né quando l’aveva colpita. Ma con il calore tiepido di un caffè tra le mani, le lacrime arrivarono. Le asciugò in fretta. Era rimasta per i gemelli, non per il salario né per la villa. In quegli occhi spaventati aveva riconosciuto la sua stessa paura: essere lasciati soli con gli incubi.

Il treno entrò con un soffio d’aria. Salì, trovò posto al finestrino. Non vide la Bentley nera imboccare il parcheggio proprio mentre il convoglio si muoveva.

Tre settimane dopo

I gemelli peggiorarono. Tornarono gli incubi di Ethan, le epistassi di Eli. Edward capì che non era una questione di protocolli, ma di fiducia.

Assunse un investigatore privato. Da un rifugio a Savannah a una tavola calda di Macon, fino a una piccola panetteria di Augusta.

La trovò dietro il bancone, i capelli raccolti, la farina come polvere di luna sulla guancia.

La conversazione

«Sono venuto a chiederti scusa,» disse Edward, piano, «e a chiederti di tornare.»

«Non so se i bambini hanno ancora bisogno di me,» rispose lei.

«Ne hanno,» disse lui. «E io pure. Ho sbagliato. Ho lasciato che il dolore mi rendesse qualcuno che non voglio essere.»

Maya lo fissò a lungo. «Non mi hai solo licenziata, Edward. Mi hai umiliata. Mi hai ferita. Perché dovrei rimettermi lì?»

«Perché con te dormono. Perché ridono. E perché avrai il rispetto e la sicurezza che meriti. Da me. Da tutti.»

Taceva, poi: «Tornerò. Per loro. Ma se dimentichi una sola parola di ciò che hai promesso, me ne andrò. Niente seconde chance.»

«D’accordo,» disse lui.

Epilogo

Alla villa, Ethan ed Eli le corsero incontro, le mani agganciate al suo cappotto. Quella notte, la casa dormì davvero.

Nello studio, Edward osservò il disegno sul quaderno: i due bambini sotto l’albero, la figura dalle braccia aperte. Sotto, la scritta: Colei che resta.

Questa volta, aveva deciso di essere l’uomo che le permette di restare.