Il bicchiere scivolò dalle dita di mio padre proprio mentre lo sollevava: la birra, dorata come miele, colò sul bordo e brillò un istante nel sole del tardo pomeriggio dell’Ohio. Ma furono le sue parole a rovesciarsi davvero addosso a tutti—pesanti, fredde, taglienti come una lama:

«Sono fiero di tutti i miei figli… tranne della perdente.»

Per un battito il mondo mi ondeggiò davanti agli occhi.

Poi arrivò la risata.

Jake fu il primo. Il mio fratello maggiore, quello con l’attico in centro e la startup che papà nominava più spesso del meteo. Rise forte, con quell’allegria facile che gli spalancava sempre porte e consensi. Ryan lo seguì a ruota, battendo una mano sul tavolo tanto da far tremare i piatti di carta e quasi rovesciare il ketchup. Anche alcuni cugini, trascinati dalla corrente, risero con quel tono incerto di chi non sa se sta ridendo o chiedendo scusa.

Il cortile, da lontano, era la fotografia perfetta della Festa del Papà a Columbus: la griglia che sibilava, il fumo che si arricciava nell’aria umida di giugno, una torre di cupcake a stelle e strisce che pendeva minacciosa sul tavolo da picnic. Dal terrazzo, un maxi-schermo gracchiava la partita dei Cleveland Guardians, i commentatori che urlavano per un fuoricampo che a nessuno interessava davvero. I vicini si affacciavano oltre la recinzione, bicchieri rossi in mano, sorrisi larghi: per loro eravamo la famiglia americana modello, quella che festeggia l’estate come in uno spot.

Io, invece, rimasi immobile all’estremità del vecchio tavolo di quercia, con la lattina di soda che mi bagnava il palmo di condensa. Mio padre non mi guardò neppure mentre mi marchiava. Aveva gli occhi fissi sulla schiuma che si allargava sulla tovaglia, come se fosse quello il problema. Come se io fossi solo una nota a margine. La parola mi rimbombò in testa, insistente, ustionante: perdente.

Jake si appoggiò allo schienale, facendo tintinnare il ghiaccio nel bourbon. «Dai, papà… non essere così cattivo.» Mi puntò con uno sguardo divertito, da predatore annoiato. «Lei… cosa fa, già? Scrive codici? Disegna? Qualcosa coi computer?»

Ryan si pulì la bocca col dorso della mano e sogghignò. «Però almeno quest’anno si è fatta vedere. È già un passo avanti!»

Il tavolo esplose di nuovo. Un ruggito di forchette, risate, carta che fruscia, piatti che vibrano. Un suono che non mi lasciava spazio per respirare.

E per un lampo non avevo più trent’anni in un abito su misura. Ne avevo dodici.

Mi vidi seduta sul tappeto della mia cameretta, circondata da pennarelli e colla, mentre decoravo un biglietto per la Festa del Papà con una cura quasi disperata: brillantini, adesivi, una poesiuola con rime storte ma sincera. Glielo avevo consegnato col petto pieno di speranza. Lui l’aveva preso senza alzare lo sguardo dalla TV. «Grazie», aveva mormorato. Fine.

Cinque minuti dopo, Ryan era entrato correndo con una tazza comprata al supermercato—#1 Dad stampato in grande—e l’aveva lanciata quasi in grembo a papà. Mio padre era scoppiato a ridere come se Ryan gli avesse regalato il mondo. Lo aveva abbracciato, gli aveva spettinato i capelli, aveva alzato la tazza come un trofeo.

Io ero rimasta lì con il mio biglietto ancora tra le mani, i brillantini che mi si appiccicavano ai palmi, chiedendomi in silenzio cosa avessi sbagliato per non essere mai abbastanza.

Quella notte avevo pianto nel cuscino fino a farmi male.

E adesso—anni dopo—quell’eco mi colpì più forte del sole di giugno. Solo che questa volta non piegai la testa. Non risi. Non mi lasciai sbriciolare.

Perché, a dirla tutta, aspettavo questo momento da una vita.

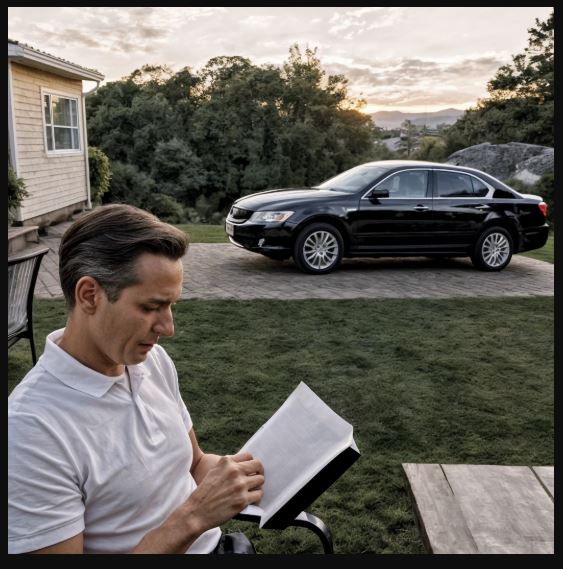

Mi appoggiai lentamente allo schienale, lasciando che il legno scricchiolasse sul deck. Il caldo dell’Ohio bruciava l’asfalto del vialetto, ma le mie mani erano fredde. Ferme. Dentro, qualcosa non si spezzò: si incastrò. Come una serratura che finalmente gira.

Le risate si spensero in un borbottio di fondo, sostituite dallo struscio delle posate e dal tintinnio dei cubetti di ghiaccio. Mia madre, paciera per vocazione e prigioniera per abitudine, si muoveva vicino alla griglia riempiendo bicchieri con un sorriso incollato. I suoi occhi incrociarono i miei per un istante—dolci, colpevoli—poi scivolarono altrove. Non mi avrebbe difesa. Non l’aveva mai fatto.

Jake ruppe il silenzio con finta leggerezza. «Allora, sorellina… che combini ultimamente? Sei ancora lì a giochicchiare col tuo… “progettino”?» Fece le virgolette in aria come se stesse raccontando una barzelletta.

Sorrisi appena. «Più o meno.»

Ryan ridacchiò. «Magari ci farà un’app: “Trova-Perdenti”.» Rise della sua stessa battuta, colpendo il tavolo così forte che la birra traboccò di nuovo.

Perfino papà fece un verso divertito, scuotendo la testa come se fossi un simpatico incidente di percorso.

E proprio lì, in quel punto preciso, qualcosa dentro di me smise di chiedere. Smise di sperare. Smise di aspettare.

Spinsi indietro la sedia. Il raschio sul legno fu più forte di tutte le loro risate messe insieme. Le teste si voltarono. Mio padre socchiuse gli occhi, infastidito, come se lo avessi interrotto nel mezzo della sua performance.

«In realtà, ti ho portato qualcosa, papà.» La mia voce uscì calma, quasi gentile. Eppure attraversò il cortile come una campana.

Jake inarcò un sopracciglio. «Oh? Hai finalmente contribuito al regalo di famiglia?» Ryan fece un verso. «Che cos’è, un disegno?»

Misi la mano in borsa. Le chiacchiere si assottigliarono. La curiosità pizzicò l’aria come elettricità. Le dita sfiorarono la carta liscia prima di tirarla fuori: una busta nera, piccola ma pesante, con quella consistenza croccante e elegante che non trovi in un negozio qualunque.

Sembrava fuori posto tra i bicchieri rossi, i tovaglioli unti e le risate facili. Non apparteneva a quel tavolo. E, forse, non ci appartenevo più neppure io.

Camminai lungo il deck con i tacchi che battevano sulle assi. La busta mi scaldava il palmo, viva di tutto ciò che avevo ingoiato per anni senza restituire.

Quando arrivai davanti a lui, la posai con delicatezza sul tavolo.

Il suono fu minimo. Ma l’effetto fu quello di un martello.

Mio padre aggrottò la fronte. «Che cos’è?»

«Il tuo regalo per la Festa del Papà.» Rimasi in piedi, dritta.

Nel cortile calò un silenzio innaturale. Si sentiva solo il crepitio della griglia e, lontano, un commentatore che urlava per un’altra azione. Nessuno rise. Nessuno parlò. Tutti fissavano quella busta come se potesse mordere.

Jake si sporse, l’arroganza incrinata dalla curiosità. Ryan allungò il collo, ancora con un sorriso che però non gli arrivava più agli occhi. Mia madre strinse il bicchiere così forte da sbiancare le nocche.

Mio padre prese la busta, la carta nera contro le sue dita callose. La rigirò, poi alzò lo sguardo su di me come se io fossi improvvisamente un problema nuovo.

«E questo cosa dovrebbe significare?»

«Aprila.» La mia voce non tremò.

Per la prima volta, esitò.

L’uomo che aveva ignorato biglietti, voti, traguardi; l’uomo che mi aveva sempre tagliata fuori con un’alzata di spalle—ora restava immobile davanti a qualcosa che non capiva. Io non dissi altro. Non spiegai. Lasciai che il silenzio mordesse al posto mio.

Perché stavolta non ero la figlia invisibile in fondo al tavolo.

Stavolta, il palco era mio.

E mentre lui fissava quella busta, intatta, mi resi conto di una cosa semplice e feroce: non era la prima volta che mi cancellava. Era soltanto la prima volta che tutti lo sentivano.

E io—finalmente—avevo smesso di farmi cancellare.