Stavo rientrando a casa con le buste della spesa quando l’ho notata: una bambina sola, seduta nel buio come se il mondo avesse smesso di ricordarsi di lei. Mi ha chiesto da mangiare, sì… ma quello che le mancava davvero era qualcosa che non si compra in nessun negozio. Nessuna delle due poteva immaginare che, da lì a poco, ci saremmo salvate a vicenda.

Mi chiamo Kate, ho 39 anni. Sono abbastanza adulta da conoscere quel dolore che non fa rumore ma ti cammina accanto per anni, e ancora abbastanza giovane da sorprendermi quando torna a galla all’improvviso, con un gesto, un odore, una voce.

Vivo da sola in un appartamento piccolo nella zona nord della città, in un quartiere dove la gente ti saluta senza chiederti mai davvero come stai. È uno di quei posti in cui puoi incrociare lo stesso volto per mesi e non sapere nemmeno il nome. Lavoro in una libreria: scaffali, carta, silenzio, parole che restano ferme quando tutto il resto si muove. È un impiego tranquillo, e in questo momento la mia vita ha bisogno proprio di questo: tranquillità, niente scosse. Mi basta. O almeno… così mi ripeto.

Non è sempre stato così.

C’è stato un tempo in cui dentro di me c’era un desiderio enorme, quasi fisico, come un richiamo: volevo essere madre. Non un sogno complicato, non un capriccio. Qualcosa di semplice e luminoso: una casa con un odore di latte caldo, una risata in corridoio, una ninna nanna che mi si impiglia nella gola.

Io e Mark, mio marito, abbiamo inseguito quel sogno per anni. Abbiamo tentato tutto ciò che era possibile tentare: visite, esami, specialisti, terapie, farmaci con nomi impronunciabili. Abbiamo affrontato più di un ciclo di fecondazione assistita, e ogni volta ci siamo detti “questa sarà quella giusta” come se bastasse crederci per cambiare la realtà. Una volta ho persino preso un aereo per l’Arizona perché un’amica mi aveva giurato che una clinica “alternativa” faceva miracoli.

Ho bevuto tisane che sapevano di terra e radici, mi sono fatta pungere da aghi sottili, ho preso integratori, stravolto la dieta, contato i giorni come una prigioniera che segna le sbarre sul muro. Se qualcuno mi avesse detto che ballare scalza alla luna piena avrebbe aumentato le probabilità, l’avrei fatto senza ridere.

Ogni mese, lo stesso film: l’attesa, la speranza che ti accende, e poi lo schianto. Quello che non si vede dall’esterno, ma che ti lascia lividi dentro.

Mark mi teneva stretta la notte, quando io piangevo con la faccia contro il cuscino per non farmi sentire dai vicini. Sussurravo preghiere al buio come una bambina che crede ancora che le parole possano cambiare le cose.

Poi, lentamente, senza che ce ne accorgessimo subito, abbiamo iniziato a scivolare l’uno lontano dall’altra. Non con un’esplosione, ma con una serie di crepe piccole, silenziose. La scintilla si è consumata. Il nostro riso ha lasciato spazio a pause lunghe, a frasi tagliate a metà, a sguardi che evitavano di incontrarsi.

Diceva che ero diventata ossessionata. Che non riusciva più a sopportare di vedermi distrutta. Una sera, con una calma che mi fece più male della rabbia, lo disse come si pronuncia una sentenza:

«Non ce la faccio più, Kate.»

In un solo istante sparirono l’uomo che amavo e il futuro che avevo immaginato così a lungo da poterlo quasi toccare.

Credevo di aver finito le lacrime. E invece il vero dolore arrivò dopo, quando la porta si chiuse e la casa rimase piena soltanto della sua assenza. Quel silenzio mi fece più male di tutte le notti in cui avevo pianto.

È passato un anno. Da allora vivo a piccoli passi, come chi attraversa una stanza al buio con le mani avanti: un giorno dopo l’altro, senza chiedere troppo.

Quella sera, però, non stavo pensando a tutto questo. O almeno non in modo consapevole.

Era una serata d’autunno di quelle in cui l’aria sembra più morbida, come se la città si muovesse in punta di piedi. Il vento portava odore di foglie bagnate e un vago sentore di legna bruciata. Una sera che ti fa ricordare falò lontani e canzoni dimenticate.

Ero scesa dall’autobus e stavo facendo gli ultimi isolati verso casa. La borsa della spesa mi batteva contro la gamba. Dentro c’erano poche cose: pane, una zuppa pronta, una lattina di fagioli… e una ciambella che non mi serviva davvero, ma che avevo comprato lo stesso, come se un piccolo dolce potesse riparare certe giornate.

Pensavo solo a scaldare la zuppa e guardare qualche programma stupido, quando l’ho vista.

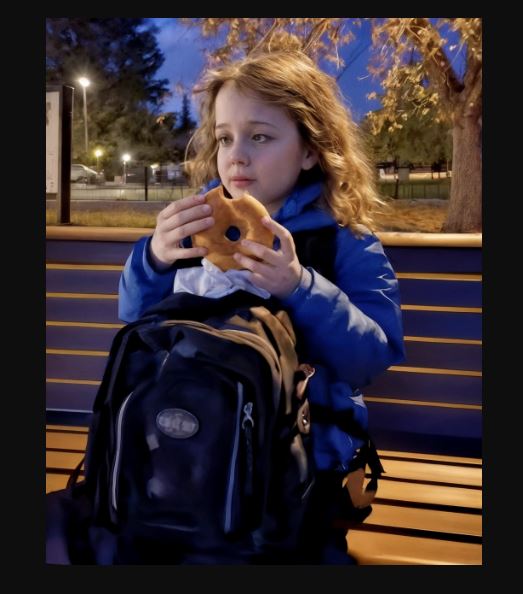

Una bambina era seduta su una panchina vicino al minimarket, sotto un lampione che tremolava. Era talmente piccola che sembrava inghiottita dal cappotto. Avrà avuto sette anni, forse otto, ma la sua faccia raccontava un’età diversa: quella di chi ha imparato presto a non aspettarsi troppo.

I capelli castani erano lunghi e spettinati, come se nessuno li avesse sistemati da giorni. Uno zaino vecchio le scivolava da una spalla. I piedi non toccavano terra: dondolavano avanti e indietro, indecisi.

Io rallentai senza decidere di farlo. Fu automatico. Come se qualcosa mi avesse afferrato dall’interno.

Mi avvicinai e mi accovacciai per guardarla negli occhi.

«Ehi… tesoro,» dissi piano, cercando di non spaventarla. «Va tutto bene? Dove sono i tuoi?»

Lei sollevò lo sguardo. Aveva occhi enormi, marroni, troppo seri per un viso così piccolo. Deglutì prima di parlare, come se le parole pesassero.

«La mamma è uscita stamattina,» mormorò. «Ha detto che tornava… ma non è tornata.»

La voce le tremò appena. Non piangeva. Era… stanca. Una stanchezza che non c’entra niente col sonno.

Poi, quasi subito, come se fosse la cosa più importante del mondo, chiese:

«Hai qualcosa da mangiare?»

Sentii un colpo al petto.

Aprii la borsa e tirai fuori la ciambella. Era ancora un po’ tiepida.

«Tieni. Non è molto, però è dolce.»

La prese con due mani come se fosse un dono prezioso. La addentò in fretta, troppo in fretta. Non era fame normale: era il tipo di fame che ti fa paura.

«Hai un telefono?» le chiesi con delicatezza. «Conosci un numero, un indirizzo? Possiamo chiamare qualcuno che venga a prenderti.»

Scosse la testa, rapida.

«La mamma ha detto che sarebbe tornata presto.»

Guardai l’orologio. Il cielo era ormai completamente scuro.

«Va bene,» dissi. «Posso restare con te finché non torna?»

Lei esitò, poi fece un cenno lieve. Quasi impercettibile.

«Puoi…» sussurrò. E poi, come se quella fosse la vera richiesta: «Per favore, però… non chiamare la polizia.»

Nei suoi occhi comparve il panico, improvviso.

«Se chiamano la polizia… mi portano via. E portano via anche me.»

Si strinse lo zaino al petto, come se dentro ci fosse l’ultima cosa che le appartenesse.

Mi sedetti accanto a lei. La panchina era fredda, e l’aria pizzicava le mani.

Parlammo a tratti, con pause lunghe. Le domande uscivano piano, come gocce.

Mi disse che si chiamava Lily. Che le piaceva disegnare, soprattutto fiori e draghi. Sullo zaino aveva delle toppe a forma di gattino un po’ scucite.

«I miei draghi sono rosa,» mi confidò con una serietà buffa. «Perché tutti pensano che i draghi siano maschi.»

Le sorrisi.

«I draghi rosa sono i più pericolosi.»

Lei arricciò il naso.

«Sputano fuoco di brillantini.»

Per la prima volta vidi un’ombra di sorriso sul suo viso. Mi fece male e bene insieme.

Passò il tempo. La strada si svuotò. Il minimarket abbassò la serranda. Le luci si spensero una dopo l’altra, come se la città stesse andando a dormire e noi fossimo rimaste fuori per sbaglio.

Alle 21:30 avevo le dita intirizzite. Il vento era diventato più tagliente. Lily rabbrividiva, ma cercava di non mostrarlo.

Mi voltai verso di lei, pronta a dirle che forse avremmo dovuto fare qualcosa di più concreto, quando…

Non finii nemmeno la frase.

Lily scattò in piedi, come morsa da una paura improvvisa. Il sacchetto della ciambella cadde a terra.

I suoi occhi non erano pieni di sollievo. Erano pieni di terrore.

Seguì il suo sguardo.

All’estremità del marciapiede, appena fuori dal cono di luce del lampione, c’era un uomo. Sui quarant’anni. Il volto stanco di chi lavora troppo e dorme poco. Aveva stivali sporchi di fango secco, una giacca da lavoro macchiata di segatura. In mano teneva un fiore stropicciato, come se l’avesse raccolto di corsa e poi si fosse dimenticato di averlo.

Quando vide Lily, gli cedettero le spalle. Come se tutto il peso del mondo gli fosse caduto addosso in un istante.

«Lily…» disse, e la voce gli si spezzò. «Tesoro. Ti stavo cercando.»

Lei si irrigidì. Si avvicinò a me di mezzo passo, quasi a usare il mio corpo come barriera.

«È… un amico della mamma,» mi sussurrò.

L’uomo si mosse piano, con cautela, come si fa con un animale spaventato.

«Mi dispiace,» disse. «Mi dispiace da morire di non essere arrivato prima. Non sapevo come… come dirtelo.»

Si inginocchiò. Il fiore tremava tra le dita.

«La tua mamma… oggi pomeriggio se n’è andata. Era malata. Ha resistito il più possibile… per te. Ma… non c’è più.»

Il mondo si fermò.

Lily non urlò. Non fece domande. Non scoppiò in pianto come mi sarei aspettata. Le si svuotò il viso, come se l’aria le fosse uscita dal corpo. Un suono piccolo, fragile, le scappò dalla gola.

E poi mi afferrò la mano con una forza che non credevo potesse avere.

Dentro di me qualcosa si ruppe. Un dolore antico, sepolto, riemerse come una ferita che non aveva mai smesso davvero di essere lì. Lo stesso dolore dei test negativi, dei sogni rimasti sospesi, del futuro che non arrivava.

Io avevo immaginato per anni una testolina sulla spalla, un nome da sussurrare, una vita da proteggere.

Ma vedere una bambina perdere tutto in una sola frase… mi spezzò.

L’uomo si asciugò la faccia con il dorso della mano. Si chiamava Travis, lo capii quando rispose al suo telefono che vibrava in tasca e qualcuno lo chiamò per nome.

«Dobbiamo chiamare i servizi,» disse, con una voce che cercava di essere pratica e non crollare. «Si occuperanno di lei.»

Lily strinse ancora di più la mia manica.

«Devo andarci?» sussurrò, come se già sapesse la risposta e sperasse di sbagliarsi.

Travis scosse la testa, distrutto.

«Non ha famiglia.» Deglutì. «E io… io non posso tenerla. La legge…»

Non finì nemmeno. Non ce n’era bisogno.

Io guardai Lily. Guardai Travis. E sentii dentro di me una certezza semplice e feroce, come una fiamma che si accende e non chiede permesso.

Quando arrivò l’assistente sociale, Lily non lasciò la mia mano neppure per un secondo. Si nascose dietro la mia gamba e mi si aggrappò come a un’ancora.

La donna mi fissò con aria professionale.

«Lei è la tutrice legale della minore?»

Inspirai. Sentii il cuore battermi nelle orecchie.

«Non ancora,» dissi. «Ma voglio diventarlo.»

Da quel momento iniziò un percorso che non avevo previsto: colloqui, documenti, visite a casa, controlli sul lavoro, valutazioni. Ogni passaggio sembrava un ostacolo pensato apposta per spaventarti.

Io avevo paura di sentirmi dire “no”. Troppo sola. Troppo grande. Troppo ferita. Troppo… tutto.

Eppure, ogni volta che Lily correva verso di me all’uscita di scuola, o mi chiedeva di intrecciarle i capelli, o attaccava i suoi draghi viola sul frigorifero con un pezzo di nastro adesivo, capivo che non potevo mollare.

Lei aveva perso tutto in un giorno. E io non mi ero nemmeno resa conto di quanto fosse diventata vuota la mia vita… finché lei non aveva cominciato a riempirla.

Una sera, mentre eravamo sedute sul divano con una coperta sulle ginocchia, Lily mi chiese:

«Secondo te la mamma si arrabbierebbe?»

«Perché dovrebbe?» domandai, cercando di non far tremare la voce.

Lily abbassò gli occhi.

«Perché… a me piace stare qui.»

Mi si chiuse la gola.

«Amore,» dissi, accarezzandole i capelli, «io penso che la tua mamma sarebbe felice di saperti al sicuro.»

Lei appoggiò la testa sulla mia spalla.

«A volte le parlo nella testa. È strano?»

«No,» risposi piano. «Anch’io parlo nella testa con qualcuno… certe volte.»

Alzò lo sguardo, attenta.

«Con il tuo bambino?»

Non me lo aspettavo. Mi bruciò il petto. Ma non scappai.

«Sì,» ammisi. «Per molto tempo.»

Lily mi studiò come se stesse mettendo insieme un puzzle.

«Allora penso che mi abbia mandata da te.»

Qualche settimana dopo arrivò l’udienza finale. In tribunale c’era un silenzio diverso da tutti gli altri silenzi: quello che decide le cose.

Il giudice aveva occhi gentili. Guardò Lily come si guarda qualcosa di fragile e prezioso.

Quando disse: «Tutela piena concessa», Lily mi strinse fortissimo.

«Vuol dire che sei davvero la mia mamma adesso?» sussurrò.

Mi inginocchiai davanti a lei e la abbracciai come se potessi proteggerla dal passato soltanto stringendola.

«Sì,» dissi. «Vuol dire proprio questo.»

Quella notte tornammo a casa e cenammo con i pancake, solo perché potevamo. Lily indossò una mia felpa troppo grande e ballò in cucina mentre io li giravo in padella. Rideva così forte che mi vennero le lacrime, ma stavolta erano lacrime buone, quelle che ti puliscono.

E più tardi, quando si addormentò sul divano con la sua mano nella mia, capii una cosa con una chiarezza che mi fece tremare.

Credevo di aver perso per sempre la possibilità di avere una famiglia.

E invece… la famiglia era arrivata lo stesso.

Diversa da come l’avevo sognata. Ma vera.

E questa volta, lo promisi a me stessa, non l’avrei lasciata andare.