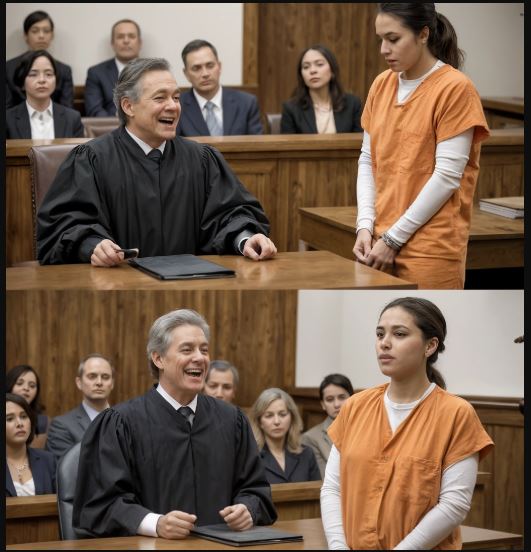

«Parlo dieci lingue», disse la giovane imputata fissando dritto negli occhi il giudice Augusto Ferreira.

Per un attimo in aula calò il silenzio… poi lui scoppiò a ridere, una risata piena e cattiva che contagiò metà sala.

Isadora, in manette, non distolse lo sguardo. Quello che disse e fece dopo, però, fece gelare ogni sorriso.

Quella mattina il tribunale municipale era stracolmo.

Ogni panca occupata, giornalisti assiepati in fondo, telefoni nascosti dietro cartelline nonostante il divieto. Tutti volevano assistere al processo della “ragazza criminale” che aveva devastato un minimarket e quasi ammazzato un uomo.

Isadora Silva, 19 anni, era in piedi davanti al banco del giudice. Indossava la divisa del carcere: tessuto ruvido, sformato, troppo grande per il suo corpo esile. Ma non erano i vestiti a colpire: erano gli occhi. Occhi che non chiedevano perdono. Occhi che sembravano dire: “Provate a giudicarmi senza sapere nulla di me”.

Il giudice Augusto Ferreira, poco più che cinquantenne, era famoso per due cose:

una rapidità spietata nel decidere e tolleranza zero verso i giovani imputati.

«Niente redenzione senza punizione esemplare» amava ripetere.

Guardava Isadora non come una persona, ma come un fascicolo già deciso.

«Ordine.»

La sua voce tagliò il brusio, e l’aula si zittì all’istante.

Alla destra del giudice, il pubblico ministero, dottor Rodrigo Ventura, sfogliava i suoi documenti con un sorrisetto compiaciuto. Curriculum perfetto: 97% di condanne. Nella sua testa, quella di Isadora era già la numero 98.

Alla sinistra, la giovane avvocata d’ufficio, Camila Torres, stringeva una penna come se fosse un’ancora. Terzo caso penale della sua carriera. Aveva provato a parlare con Isadora, a costruire una strategia, ma la ragazza si era chiusa a riccio. Nessuna collaborazione, nessuna spiegazione.

«Si dichiara aperta l’udienza», annunciò Augusto, sistemando gli occhiali sul naso.

Aprì il fascicolo, anche se conosceva già il contenuto quasi a memoria.

«Isadora Silva, 19 anni, senza residenza fissa, istruzione formale incompleta, diversi interventi della polizia a partire dai 15 anni, dopo l’uscita dal sistema di accoglienza.»

Ogni riga letta era già un marchio. Una condanna implicita.

«Le viene contestato il reato di rapina a mano armata, lesioni gravi con trauma cranico a carico della vittima, danneggiamento e resistenza all’arresto», scandì.

Sollevò lo sguardo. «Le prove sono schiaccianti. È stata fermata in flagrante, con l’arma in mano. Le conviene confessare.»

Isadora tacque.

«Risponda quando il giudice le rivolge la parola!» urlò l’ufficiale giudiziario.

«No», disse infine lei, con voce bassa ma ferma.

Un mormorio si diffuse come un’onda.

Augusto sospirò, come se fosse la prevedibile sceneggiata di sempre.

«Ovviamente. Non confessate mai. È sempre colpa delle circostanze, vero? Siete sempre vittime di qualcosa.»

Si voltò verso il PM. «Dottor Ventura, prego.»

Rodrigo si alzò, si aggiustò la cravatta con gesto studiato e si piazzò al centro dell’aula.

«Vostro Onore, signore e signori», iniziò con tono impostato, «questo caso è tutto fuorché complesso. È, anzi, limpido.»

Alzò il telecomando e sul monitor comparvero le foto del negozio distrutto: scaffali rovesciati, merce ovunque, vetri frantumati, macchie di sangue. Un brusio indignato attraversò il pubblico.

«Una giovane senza alcuna prospettiva, senza valori, ha deciso che sottrarre ciò che non le apparteneva fosse più facile che lavorare. Quando il proprietario — un uomo onesto, che si guadagna il pane con fatica — ha provato a fermarla, lei l’ha aggredito in modo brutale.»

Comparve l’immagine di Mateus in ospedale, la testa fasciata, il volto tumefatto.

«Trauma cranico, tre giorni di ricovero, rischio concreto per la vita», sottolineò Rodrigo.

Poi, girandosi verso Isadora:

«E quando la polizia è intervenuta, l’ha trovata con l’arma in pugno. Nessun segno di rimorso, nessun pentimento. Solo violenza. Solo rabbia cieca.»

«Obiezione!» si alzò di scatto Camila. «Il procuratore non può attribuire intenzioni e stato mentale alla mia assistita senza perizia.»

«Respinta», tagliò corto Augusto, senza nemmeno guardarla. «Prosegua, dottor Ventura.»

Rodrigo sorrise con sufficienza.

«La difesa proverà a commuovervi con il solito copione: infanzia difficile, mancanza di opportunità… la solita litania. Ma la verità, Vostro Onore, è che ci sono individui che semplicemente non si adattano alla convivenza civile.»

Indicò Isadora come se fosse un oggetto.

«Guardatela. Nessun titolo di studio. Nessuna competenza. Nessun futuro. Cosa dovrebbe fare la società con persone così, se non isolarle il più a lungo possibile?»

Una parte del pubblico annuì. Altri distolsero lo sguardo, infastiditi dalla crudeltà.

Isadora rimase immobile. Solo le mani — ammanettate dietro la schiena — tremavano leggermente. Non per paura. Per pura, furiosa, impotenza.

«Ha dei testimoni?» chiese Augusto.

«Sì, Vostro Onore. Chiamo alla sbarra il signor Mateus Oliveira.»

La porta laterale si aprì e fece il suo ingresso un uomo di circa trent’anni, ben vestito, un taglio preciso di capelli, una piccola cicatrice in fronte: l’unico segno evidente del ferimento. Camminava con una lieve zoppia ostentata più che reale.

Passandole accanto, si voltò un attimo verso Isadora e le rivolse un sorriso sottile, crudele. Un sorriso che diceva: «Ho già vinto».

Isadora chiuse gli occhi per un istante, respirò a fondo. Quando li riaprì, c’era un velo di lacrime, ma non di vittimismo: di rabbia impotente.

«Signor Mateus», iniziò Rodrigo con tono morbido, «so che per lei è doloroso rivivere quei momenti, ma può raccontare alla corte cosa è accaduto quel giorno?»

Mateus si gonfiò leggermente il petto e adottò l’espressione della vittima.

«Stavo aiutando mia madre al negozio, come tutti i giorni», cominciò. «È anziana, fa fatica a sollevare le casse pesanti…»

Bugia, pensò Isadora. La prima di una lunga serie.

«Questa ragazza», indicò Isadora con un cenno del mento, «era già passata parecchie volte. Mia madre, troppo buona, le aveva perfino offerto da mangiare. Ma io… io avevo notato che guardava il registratore di cassa. Che studiava ogni angolo.»

Rodrigo annuì, invitandolo a continuare.

«Quel giorno ero nel retro quando ho sentito suonare il campanello. Pensavo a un cliente qualunque. Invece, quando sono tornato davanti, lei era lì con una pistola puntata nella mia direzione.»

«Bugiardo», sussurrò Isadora, così piano che solo Camila la sentì.

«Mi ha intimato di consegnarle tutto l’incasso», proseguì Mateus, la voce che a tratti gli si spezzava abilmente. «Quando le ho detto che c’erano pochi soldi in cassa, ha perso il controllo. Ha iniziato a rovesciare scaffali, a distruggere tutto. Io ho tentato di calmarla, di parlarle… ma lei mi ha aggredito.»

Si toccò la cicatrice sulla fronte, come a rimarcare la tragedia.

«Se la polizia non fosse arrivata in tempo, forse oggi non sarei qui», concluse, sospirando.

In aula si sarebbe sentire cadere un ago. Ogni menzogna andava perfettamente al suo posto, costruendo una storia pulita, coerente… completamente falsa.

«Sua madre, dona Marta, era presente?» domandò Rodrigo.

L’ombra gli attraversò il volto.

«Sì. Ha visto tutto. Lo shock è stato così forte che le si è alzata la pressione. È ancora sotto controllo medico. Quasi non esce più di casa.»

«È in grado di testimoniare oggi?»

«I dottori sconsigliano qualsiasi stress. Alla sua età… potrebbe esserle fatale.»

Comodo. Molto comodo.

«Non ho altre domande, Vostro Onore», concluse Rodrigo, tornando al suo posto.

Augusto si rivolse all’avvocata.

«La difesa desidera controinterrogare?»

Camila si alzò, il fascicolo fra le mani. Esitò. Stava per aprire bocca, quando sentì un tocco sul braccio.

«Lascia perdere», mormorò Isadora.

«Ma io devo…»

«Ti ho detto: lascia stare», ripeté lei, con una decisione che la zittì.

«La difesa rinuncia al controinterrogatorio», annunciò Camila, visibilmente confusa.

Mateus lasciò il banco dei testimoni con un altro sorrisetto in direzione di Isadora, poi si sedette in prima fila, rilassato, come se stesse aspettando il finale di uno spettacolo già visto.

«La difesa ha testimoni?» chiese Augusto, sapendo già la risposta.

«No, Vostro Onore», rispose Camila, la voce bassa.

«Passiamo allora alle conclusioni finali», dichiarò il giudice. «Dottor Ventura.»

Il PM si alzò, stavolta senza troppa enfasi: il lavoro, dal suo punto di vista, era già fatto.

«Vostro Onore, non c’è molto da aggiungere: abbiamo un testimone oculare, prove materiali, l’arma nelle mani dell’imputata. La legge è chiara: chi aggredisce, chi distrugge, chi mette a rischio la vita altrui, deve essere allontanato dalla società.»

Si voltò per un attimo verso Isadora.

«Non si tratta di vendetta, ma di protezione. Chiedo la pena massima prevista.»

Si sedette. Poche parole, precise, mortali.

«Difesa», disse Augusto, guardando Camila con scarsa fiducia.

Camila si alzò, strinse i fogli per non far vedere quanto le tremassero le mani.

«Vostro Onore, la mia assistita ha solo 19 anni. È stata abbandonata alla nascita, è cresciuta in un istituto sovraffollato, è stata sbattuta fuori a 15 anni senza alcun sostegno. Lei…»

«Sta usando la solita storia dell’infanzia difficile», la troncò il giudice. «Questo non è un argomento giuridico, dottoressa Torres, è un tentativo di suscitare pietà. Molte persone hanno vissuto situazioni dure e non per questo sono finite davanti a me imputate di rapina.»

Camila deglutì.

«Capisco, Vostro Onore, ma…»

«Ha elementi concreti? Prove, testimoni, fatti che contraddicano la versione dell’accusa?»

Camila guardò Isadora, quasi implorandola di parlare. La ragazza scosse piano la testa.

«No, Vostro Onore», ammise infine l’avvocata, sedendosi con le spalle curve.

Augusto chiuse il fascicolo con un gesto secco.

«Molto bene. Isadora Silva, si alzi.»

Il tintinnio delle catene riecheggiò nell’aula quando lei obbedì.

«Le è stata offerta la possibilità di difendersi. La sua avvocata ha fatto ciò che poteva con il nulla che aveva a disposizione. Il Ministero Pubblico ha presentato un caso solido. Tenuto conto della gravità dei fatti, dei suoi precedenti e della totale assenza di rimorso… sono pronto a pronunciare la pena massim—»

«Aspetti», lo interruppe la voce di Isadora.

Il tribunale intero sembrò bloccarsi.

Era la prima volta che prendeva la parola spontaneamente.

Augusto aggrottò la fronte.

«Come, prego?»

«Ho detto: aspetti», ripeté lei, stavolta più forte. «Non vuole ascoltare quello che ho da dire, signor giudice?»

«Lei ha avuto la sua occasione. La sua avvocata…»

«La mia avvocata non mi conosce», lo interruppe di nuovo. «Nessuno qui mi conosce. Avete letto un rapporto, mi avete guardata una volta, e avete deciso chi sono.»

«Signorina, non intendo tollerare—»

«Lei ha figli, Vostro Onore?» lo colpì Isadora, con voce tagliente.

Un sussulto percorse la sala.

Nessuno parlava al giudice in quel modo.

Augusto batté il martelletto.

«Ordine. Un’altra mancanza di rispetto e la faccio accusare di oltraggio alla corte.»

«Risponda», insistette lei, con le lacrime agli occhi. «Ha figli, sì o no?»

Il giudice la fissò, diviso tra la rabbia e la curiosità.

«Sì», ammise infine, asciutto. «Ne ho due. E non vedo cosa questo c’entri.»

«Hanno frequentato buone scuole? Hanno avuto insegnanti privati, viaggi, corsi di musica, di sport, di lingue straniere…?»

«Questo dettaglio della mia vita privata non la riguarda.»

«Io parlo dieci lingue», esplose allora Isadora.

La frase rimbalzò contro le pareti dell’aula e cadde nel silenzio più totale.

Per qualche secondo nessuno osò muoversi. Poi il giudice iniziò a ridere.

Non una risatina breve, ma una risata sonora, derisoria, che riempì la stanza.

«Dieci lingue?» ansimò, asciugandosi gli occhi. «Tu? Una ragazza cresciuta negli istituti, senza casa, senza scuola, vorrebbe farci credere che parla dieci lingue?»

Rodrigo rise a sua volta, battendo il palmo sul tavolo.

«Devo riconoscerlo, è la bugia più creativa che abbia sentito in carriera.»

Il pubblico scoppiò. Commenti cattivi, risate, smorfie.

«Che commedia», sussurrò qualcuno.

«Che furba, pensa davvero che il giudice sia scemo», disse un altro.

In prima fila, Mateus rideva più forte di tutti.

Le lacrime scivolavano sulle guance di Isadora, ma lei non chinò la testa. Lasciò che la vedessero piangere. Lasciò che vedessero quanto faceva male.

«Guardati», continuò Augusto, con un sorriso sarcastico. «Probabilmente non sapresti nemmeno compilare un modulo, e dovremmo credere che sei un genio delle lingue? Chi pensi di prendere in giro?»

«Lei è esattamente il tipo di idiota che immaginavo», disse Isadora, piano.

Nel silenzio improvviso, quelle parole arrivarono chiare come un pugno.

La risata morì di colpo. L’aria si fece pesante.

«Come ti permetti?» ringhiò il giudice.

«Ho detto», riprese lei, alzando il mento, «che lei è proprio il tipo di persona che immaginavo: uno che giudica un libro dalla copertina. Uno che vede una ragazza povera, con vestiti da prigione, e conclude che non ha valore, che non ha cervello, che non può avere talento o sogni.»

Fece un passo avanti, e le catene tintinnarono.

«Lei ha riso della mia frase senza neppure per un secondo prendere in considerazione che potesse essere vera. Perché? Perché nella sua testa persone come me non possono eccellere in niente. Possono solo finire qui, davanti a lei, con un numero di processo e una pena da scontare.»

Nessuno fiata.

«Ma io posso dimostrare quello che dico», continuò Isadora. «J chiami chi vuole, che parli la lingua che vuole. Inglese, francese, russo, cinese… Io ci parlerò. Davanti a lei. Davanti a tutti.»

Augusto la guardò, il volto teso.

«Questa è una farsa», sbottò Rodrigo. «Un circo emotivo.»

Fu allora che, dalle ultime file, una voce femminile si fece strada.

«Io parlo francese come madrelingua.»

Tutti si voltarono. Una signora elegante, sui sessant’anni, si alzò lentamente. Il suo accento era chiaramente straniero.

«Ho vissuto a Parigi trent’anni», aggiunse. «Se vuole, signor giudice, la posso testare.»

«Io parlo spagnolo», disse un uomo poco più in là. «Sono argentino.»

«Io insegno mandarino all’università», intervenne un altro.

«Italiano, tedesco, arabo», si offrirono altri ancora.

In pochi secondi l’aula, fino a poco prima ostile, era diventata un’improvvisata commissione linguistica.

Augusto inspirò profondamente. Poi disse:

«Bene. Mettiamo fine a questa sceneggiata.»

Indicò la donna francese.

«Venga avanti, per favore.»

Lei si avvicinò, studiando Isadora dall’alto in basso.

«Pensa davvero di potermi prendere in giro, ragazza?» le chiese, in portoghese fluente ma dal suono straniero.

Isadora non rispose in portoghese.

Aprì la bocca, e ne uscì un francese limpido, con cadenza parigina:

«Je ne souhaite pas vous tromper, madame. Je veux seulement montrer à ces personnes qu’elles se trompent sur moi, que je vaux plus que ce dossier, plus que mes pires erreurs. Vous le savez, n’est-ce pas ? Avec l’âge, on apprend que la vie n’est jamais totalement noire ou totalement blanche.»

La donna impallidì. Le portò una mano alla bocca.

«Mon Dieu…» mormorò. «C’est… c’est impeccable. Pas seulement correct. Il y a les nuances… l’intonation…»

L’uomo argentino si fece avanti, sempre più curioso.

Isadora cambiò registro senza esitare e gli parlò in uno spagnolo argentino perfetto, pieno di espressioni locali.

I mormorii cambiarono tono. Non erano più di scherno. Erano di stupore.

Poi fu la volta dell’inglese, dell’italiano, del tedesco, del mandarino, dell’arabo, del russo, del giapponese, dell’ebraico. Con ogni persona che le veniva messa davanti, Isadora si adattava: lessico appropriato, accento credibile, modi di dire.

Quando finì di conversare in giapponese con un imprenditore attonito, in aula regnava il silenzio. Nessuno rideva più.

Il giudice Augusto Ferreira teneva le mani appoggiate al banco per non far vedere che gli tremavano.

«Come… com’è possibile?» domandò infine, con un filo di voce.

Isadora lo guardò.

Le lacrime continuavano a scendere, ma ora c’era altro nei suoi occhi: non trionfo, ma una stanchezza antica.

«È possibile», disse, «perché ho passato ogni minuto della mia vita, da quando ho imparato a leggere, a studiare.»

Inspirò.

«Mentre le altre bambine dell’orfanotrofio giocavano nel cortile, io stavo chiusa in biblioteca a leggere libri strappati, vecchi dizionari. Quando ci donarono un computer scassato, di notte guardavo video in lingue che non capivo, con cuffie rotte, finché le parole non iniziarono ad avere senso. A quindici anni, quando mi hanno buttata fuori, studiavo sotto i lampioni. Quando non mangiavo, andavo nelle biblioteche pubbliche perché lì almeno nessuno mi cacciava, e c’erano libri gratis.»

L’aula pendeva dalle sue labbra.

«Le lingue erano l’unica cosa che avevo», continuò. «Il mio modo di provare, prima a me stessa e poi al mondo, che non ero solo quello che gli altri vedevano in me.»

Lo fissò dritto negli occhi.

«E lei, oggi, mi ha guardata una volta e ha deciso che non valevo neanche il tempo di una domanda. Non mi ha chiesto come sono arrivata qui. Non mi ha chiesto chi ha messo in mano quell’arma. Non mi ha chiesto niente. Mi ha semplicemente infilata nella categoria “caso già risolto”.»

La sua voce si incrinò.

«Se l’ha fatto con me, che ho questo talento… quante altre persone ha condannato senza neanche provare a scoprire chi fossero davvero?»

Fu come se qualcuno avesse spinto via l’aria dall’aula.

In prima fila, Mateus non rideva più. Aveva il volto tirato. Se quella ragazza era riuscita a nascondere un dono del genere per così tanto tempo… cos’altro era in grado di fare? Cos’altro sapeva?

Il martelletto batté sul legno.

«Sospendo l’udienza per trenta minuti», dichiarò Augusto, la voce lievemente rotta. «Nessuno esce dall’aula.»

Si alzò di scatto e lasciò la sala quasi di corsa.

Nel suo ufficio, si fermò davanti alla finestra senza vedere davvero la città.

«Trentadue anni», mormorò. «Trentadue anni che giudico persone. Quante volte ho scambiato la velocità per giustizia?»

L’assistente Felipe entrò con una bottiglietta d’acqua e un fascicolo aggiornato.

«I giornalisti sono già impazziti», riferì. «Il video delle lingue sta circolando. Dicono che questo processo farà molto rumore.»

Augusto lo guardò, con un’intensità nuova.

«Dimmi la verità», chiese. «Ho sbagliato?»

Felipe esitò un attimo. Poi annuì.

«Sì, giudice. Ha sbagliato. E di grosso.»

Quando Augusto tornò in aula, mezz’ora dopo, non era più esattamente lo stesso uomo che l’aveva lasciata.

«Ordine in aula.»

L’eco si spense piano.

«Signorina Silva», iniziò, «quello che è accaduto qui oggi è… fuori dall’ordinario. E prima di qualsiasi altra cosa, devo riconoscere una cosa: l’ho trattata con mancanza di rispetto. L’ho giudicata in anticipo.»

Rodrigo balzò in piedi.

«Vostro Onore, ciò che sta dicendo non è regolare. La imparzialità…»

«Si sieda, dottor Ventura», lo gelò Augusto. «Ho detto che ora conduco io questa udienza.»

Il PM, furioso, obbedì.

«Detto questo», riprese il giudice, «il procuratore ha ragione su un punto: il suo talento, per straordinario che sia, non cancella i fatti. Un uomo è stato ferito. Un negozio è stato distrutto. Lei è stata fermata con un’arma. Ma c’è qualcosa che non torna. Perché una mente così disciplinata, così capace, dovrebbe commettere una rapina senza senso?»

Si voltò verso Isadora.

«Vuole finalmente raccontare la sua versione dei fatti? Non quella scritta nel rapporto. La sua.»

Mateus irrigidì le spalle.

«Posso?» chiese Isadora.

«In questo momento», rispose Augusto, «non solo può. Deve.»

E allora lei raccontò.

Raccontò di essere stata lasciata in ospedale con un bigliettino:

“Si chiama Isadora. Mi dispiace.”

Raccontò dell’orfanotrofio con quaranta bambini e cinque donne sfinite a dividerli.

Raccontò dei soli tre scaffali di libri consumati che aveva letto talmente tante volte da conoscerli a memoria.

Raccontò di quel vecchio computer arrivato in donazione, e delle notti passate a decifrare video in lingue straniere, senza sottotitoli.

Raccontò dei quindici anni compiuti e del sacchetto di plastica con dentro tutte le sue cose, quando la mandarono via: “Sei grande ormai, arrangiati”.

Raccontò delle panchine, dei bagni pubblici puliti in cambio di pochi spiccioli, delle ore nascoste in biblioteca.

Raccontò di dona Marta, la proprietaria del minimarket, l’unica che l’avesse guardata senza sospetto. Di come le avesse offerto un panino. Di come, un giorno, avesse attaccato sulla vetrina un cartello con scritto: “Qui parliamo più lingue”, tutta orgogliosa di lei.

Poi parlò di Mateus.

Disse che era tornato da un giorno all’altro, non per aiutare la madre, ma per comandare.

Disse che gridava, che la insultava, che le diceva che la licenziava quando voleva.

Disse che avevano litigato più volte per i soldi.

Quel giorno, raccontò, lui era entrato furioso.

Aveva tirato fuori una pistola.

Aveva minacciato la madre.

Aveva riso della sua pressione alta, chiamandola “drammatica”.

Isadora disse di aver avuto paura. Per lei, ma soprattutto per dona Marta. Raccontò che, nel panico, aveva afferrato la prima cosa pesante a portata di mano — una statuetta — e gliel’aveva tirata addosso. Lui era caduto, aveva sbattuto la testa.

«Non volevo ucciderlo», disse. «Volevo fermarlo.»

L’aula era un unico nodo in gola.

«E perché dona Marta non ha raccontato subito questa versione?» chiese Augusto, piano.

Isadora chiuse gli occhi.

«Perché lui gliel’ha proibito. Perché l’ha manipolata. Perché le ha fatto credere che, se avesse detto la verità, lui sarebbe finito in carcere. E lei preferiva sacrificare me piuttosto che il suo stesso figlio.»

Il dolore che attraversò la sala fu quasi fisico.

Augusto ordinò che dona Marta fosse portata in tribunale, con la forza, se necessario.

Un’ora dopo, la donna entrò, sorretta da due agenti. I capelli grigi incollati alla fronte, lo sguardo perso.

Giurò di dire la verità.

All’inizio tentennò. Cercò di ripetere la versione di Mateus.

Poi non ce la fece più.

Davanti allo sguardo di Isadora, crollò.

Con la voce rotta ammise tutto:

Che il figlio l’aveva minacciata.

Che aveva portato la pistola quel giorno.

Che Isadora l’aveva difesa.

Che aveva mentito alla polizia per proteggere il figlio.

Che per lei, in fondo, Isadora era davvero come una figlia.

L’aula esplose in pianti, singhiozzi, mormorii.

Il pubblico ministero, con il volto stravolto, si alzò e dichiarò:

«Alla luce delle nuove dichiarazioni e delle contraddizioni emerse, il Ministero Pubblico ritira le accuse contro l’imputata e chiede l’immediata custodia cautelare del signor Mateus Oliveira.»

Augusto accolse la richiesta.

Due agenti si avvicinarono a Mateus; lui iniziò a urlare, a dimenarsi, a chiamare la madre.

«Mamma! Mamma, dì qualcosa!»

Ma dona Marta non riusciva più a sostenerne lo sguardo.

Quando finalmente lo trascinarono fuori, la sala era ancora in tumulto.

Il giudice si voltò verso Isadora.

«In nome di questo tribunale», disse scandendo ogni parola, «le chiedo scusa.»

Fece cenno agli agenti.

«Levatele le manette. La signorina è libera. Assolta da ogni accusa.»

Le catene caddero a terra con un rumore quasi simbolico.

E accadde qualcosa che nessuno aveva mai visto lì dentro:

il giudice scese dal suo scranno, camminò fino a Isadora e, guardandola negli occhi, disse soltanto:

«Mi perdoni.»

L’aula esplose in un applauso lungo, liberatorio.

Ma la storia non finì affatto con quell’applauso.

Qualcuno aveva ripreso tutto di nascosto: le risate, le lingue, il confronto, le lacrime, la confessione.

Il video finì online. E in pochi giorni diventò virale:

“Ragazza umiliata in tribunale zittisce tutti parlando 10 lingue.”

Milioni di visualizzazioni.

E, con loro, milioni di opinioni.

Alcuni la definivano un’eroina.

Altri dicevano che era tutta una messa in scena.

Arrivarono minacce anonime, insulti feroci. Gli amici di Mateus la additavano come “rovinafamiglie”, “bugiarda”, “pazza”.

Isadora crollò.

Camila andò a trovarla e la trovò seduta sul letto, la stanza buia, il cellulare spento, i piatti sporchi.

«Non posso uscire», sussurrò. «Ho paura. Sento di nuovo di essere in prigione, solo che adesso le sbarre sono negli occhi della gente.»

Poi, un pomeriggio, alla sua porta comparvero in due:

dona Marta, con un mazzo di fiori storto tra le mani, e il giudice Augusto, in jeans e camicia, senza toga, solo un uomo.

«Sono venuto perché è anche colpa mia se tutto questo è esploso», disse lui, sedendosi con difficoltà sulla sedia di plastica. «Quello che è successo in aula… è anche responsabilità mia.»

Le raccontò che il suo caso stava facendo tremare la magistratura.

Che in Parlamento si discuteva già una nuova norma, che i giornali chiamavano “Legge Isadora”: un protocollo per obbligare giudici e procuratori ad ascoltare la storia personale degli imputati prima di pronunciare sentenze pesanti, e a rivedere vecchi casi dubbi.

«Ci sono giudici che stanno riaprendo fascicoli», disse. «Condanne che vacillano. Persone che forse verranno finalmente riconosciute innocenti.»

Isadora ascoltava con lo sguardo perso.

«È bellissimo», disse piano. «Ma nel frattempo… sta distruggendo me.»

Augusto annuì.

«Per questo sono qui. Perché giustizia non significa solo punire. Significa anche riparare. Curare, quando possibile.»

Arrivarono proposte: borse di studio universitarie, progetti internazionali, programmi di protezione per testimoni vulnerabili.

All’inizio Isadora ebbe paura di accettare.

Poi, poco alla volta, iniziò un percorso di terapia, cambiò numero di telefono, smise di leggere i commenti.

Non fu veloce. Non fu facile.

Ma fu un inizio.

Un anno più tardi, Isadora si trovava davanti al Palazzo delle Nazioni, a Ginevra.

Indossava un tailleur semplice, un badge al collo e teneva fra le dita una penna come amuleto.

All’interno, passava dall’inglese all’arabo, dal mandarino al francese, dall’italiano allo spagnolo, mediando tra delegazioni che non riuscivano a capirsi.

E ogni volta che trovava la parola giusta in una lingua diversa, si ricordava delle sere in cui studiava sotto la luce fioca di un lampione.

Una sera, in videochiamata, Augusto le mostrò il suo ufficio rinnovato: sulle pareti, al posto di certi diplomi incorniciati, c’erano foto e nomi.

«Centoquarantadue», disse. «Sono le persone la cui condanna abbiamo rivisto e corretto. Non so quante di queste sarebbero rimaste dietro le sbarre se un giorno tu non avessi alzato la testa e detto: “Aspetti”.»

Lei sorrise appena.

«Non l’ho fatto per loro», disse. «L’ho fatto per me.»

«Lo so», rispose lui. «Ed è proprio per questo che ha funzionato.»

Qualche tempo dopo, Isadora tornò nell’ospedale dove era nata.

Chiese ai registri, trovò l’archivio, ottenne una scatola di cartone sbiadita con pochi oggetti dentro.

In fondo, ancora quel biglietto stropicciato:

“Il suo nome è Isadora. Mi dispiace.”

Lo tenne in mano a lungo, seduta nel corridoio anonimo.

«Ti perdono», sussurrò, non sapendo bene a chi stesse parlando. «Non so cosa ti abbia spinta a lasciarmi qui. Ma io… ho preso quel “mi dispiace” e l’ho trasformato in qualcosa di diverso.»

Qualche giorno dopo, sul cellulare arrivò un messaggio.

Dona Marta:

Figlia, quando ti va, prendiamo un caffè?

Isadora guardò il testo per un istante, sentì il cuore stringersi e poi si mise a sorridere.

Isadora:

La prossima settimana. Tengo io il conto.

La guarigione non fu una linea retta.

Ci furono ancora notti insonni, ancora paura, ancora vecchi fantasmi che bussavano nei momenti sbagliati.

Ma c’era anche altro:

un lavoro che la faceva sentire utile,

persone che la chiamavano per nome e non per numero di fascicolo,

un giudice che aveva imparato a usare la parola “scusa”,

un sistema che, piano piano, iniziava a guardare alle persone e non solo ai reati.

Isadora non era più soltanto “la ragazza che parla dieci lingue”.

Era la donna che aveva costretto la giustizia a fermarsi, a guardare in faccia chi giudicava.

E, contro ogni pronostico, aveva scelto di essere straordinaria.

Fine.