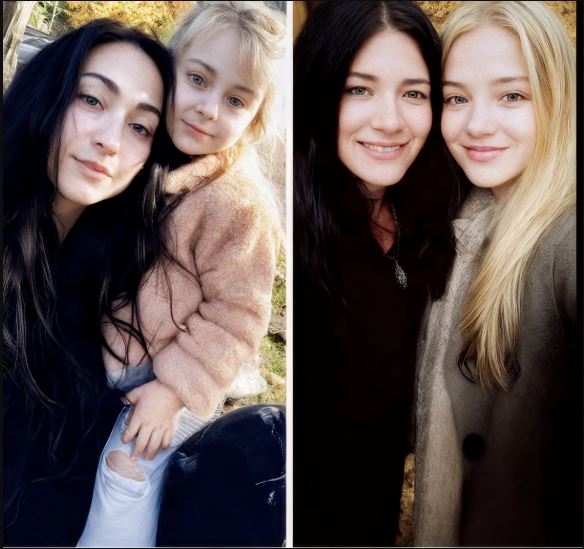

Ho adottato la figlia della mia migliore amica dopo la sua morte improvvisa. Per tredici anni le ho dato tutto: tempo, cura, amore. Ho rinunciato a mille cose pur di farla crescere sentendosi desiderata, scelta, protetta. Eppure, il giorno in cui ha compiuto diciott’anni, ha fatto qualcosa che mi ha spezzata e mi ha fatto piangere come non avevo mai pianto.

Mi chiamo Anna e vengo da un orfanotrofio. Una stanza piena di letti, sette ragazze e un silenzio che sapeva di attesa. Alcune venivano adottate. Altre uscivano dal sistema appena maggiorenni. E poi c’eravamo noi, quelle che restavano sempre: io e Lila.

Non eravamo amiche per caso. Eravamo amiche perché ci eravamo salvate a vicenda. Ci eravamo giurate che, da adulte, avremmo avuto una famiglia vera — quella che avevamo visto solo nelle scene dei film, dove qualcuno ti aspetta a casa e non devi meritarti l’affetto.

A diciott’anni siamo uscite entrambe. Lila trovò lavoro in un call center. Io cominciai come cameriera in una tavola calda aperta tutta la notte. Condividevamo un monolocale minuscolo, arredato con mobili presi ai mercatini: sedie diverse, un tavolino che traballava e un bagno così stretto che dovevi incastrarti di lato. Ma era nostro. E per noi, che avevamo sempre vissuto con la valigia pronta, era già un miracolo.

Tre anni dopo, una notte, Lila rientrò con una faccia che non le avevo mai visto. Era quasi l’alba.

«Sono incinta», disse restando sulla soglia. «E Jake non mi risponde più.»

Jake era quello che frequentava da pochi mesi. Il giorno dopo la bloccò ovunque, come se cancellare un numero potesse cancellare una vita. Lila non aveva nessuno da chiamare. Niente genitori, niente parenti, nessuna rete. C’ero io.

Le tenevo la mano alle visite, alle ecografie, nei momenti di panico che arrivavano alle tre del mattino come onde improvvise. Ero con lei in sala parto quando nacque Miranda. In quelle ore vidi Lila cambiare: da ragazza terrorizzata a madre sfinita, ma presente, in una manciata di respiri.

«È perfetta», sussurrò, stringendola al petto. «Guardala, Anna. È bellissima.»

Miranda aveva capelli scuri e quel naso identico a quello di Lila. Era la bellezza arruffata e arrabbiata dei neonati. Lila piangeva e rideva insieme. «Ce l’abbiamo fatta», ripeteva, come se non ci credesse davvero.

Per cinque anni ci arrangiammo come sapevamo fare: Lila trovò un impiego migliore nella contabilità medica, io facevo turni extra ogni volta che servivano scarpe nuove, una visita dal pediatra o un regalo di compleanno. Eravamo diventate una famiglia senza volerlo: noi tre contro un mondo che non ci aveva mai promesso niente.

Miranda mi chiamava “zia Anna” e mi si arrampicava addosso durante le serate film. Si addormentava sulla mia spalla, lasciandomi addosso il peso caldo e fiducioso di chi si sente al sicuro. E io pensavo: forse è questa la felicità, una cosa semplice che non fa rumore.

Poi arrivò quel giorno.

Lila stava andando al lavoro quando un camion delle consegne passò col rosso. L’impatto la portò via sul colpo. Il poliziotto che venne a parlarmi disse: «Non ha sofferto», come se bastasse a rendere sopportabile l’impossibile.

Miranda aveva cinque anni. Continuava a chiedere quando sarebbe tornata la sua mamma. Io le rispondevo con la voce che non riconoscevo, e dopo venti minuti lei lo chiedeva di nuovo. Come se la ripetizione potesse cambiare la realtà.

Tre giorni dopo il funerale, arrivarono i servizi sociali. Una donna con una cartellina si sedette al mio tavolo della cucina e disse, senza cattiveria ma con quella freddezza da procedura:

«Non c’è nessuno che possa o voglia prendersi la tutela di Miranda.»

«Quindi finirà nel sistema di affido…»

«No.» Mi uscì più duro di quanto avrei voluto. «Non succederà.»

Lei mi guardò, paziente. «È parente della bambina?»

«Non legalmente.»

Mi sentii stringere il petto e dissi la prima cosa che mi sembrò vera: «Allora lo diventerò. La adotterò io. Firmo quello che serve. Ma non la mando via.»

La donna sospirò. «È una responsabilità permanente.»

Io pensai all’orfanotrofio, alle notti in cui Lila ed io eravamo state piccole e sole, e a tutto ciò che avevo promesso, da ragazzina, per non far vivere a un altro bambino la stessa fame d’amore. Annuii. «Lo so.»

Ci vollero sei mesi. Sei mesi di controlli, visite in casa, corsi, domande a cui rispondere mille volte. E Miranda, ogni giorno, mi chiedeva se anche io l’avrei lasciata.

«Non vado da nessuna parte», le promettevo. «Ormai sei bloccata con me.»

Quando il giudice firmò, Miranda aveva sei anni. Quella sera la feci sedere sul divano e cercai parole semplici, parole che non facessero male.

«Sai che non sono la tua mamma biologica, vero?»

Lei annuì, giocando con l’angolo della coperta.

«Però adesso sono la tua mamma. Ufficialmente. Questo significa che mi prendo cura di te per sempre… se per te va bene.»

Mi guardò con quegli occhi che avevano qualcosa di Lila. «Per sempre?»

Poi mi saltò in braccio. «Allora posso chiamarti mamma?»

«Sì.» E scoppiai a piangere con lei stretta addosso.

Crescere insieme fu confuso, meraviglioso, stancante. Ero giovane e imparavo la maternità mentre la vivevo. Miranda portava un lutto troppo grande per la sua età. Ci furono porte sbattute, urla, notti in cui piangeva per Lila e io non potevo aggiustare niente. E poi mattine assurde in cui, dalla stanchezza, mettevo il succo d’arancia nei cereali e finivamo a ridere fino alle lacrime.

Andò avanti così: un giorno alla volta.

Alle medie tornò a casa dicendo che voleva iscriversi al club di teatro.

«Ma tu odi stare sul palco», dissi, perplessa.

Lei alzò le spalle. «Non fa male provare.»

La aiutavo a ripassare le battute. Andavo a ogni spettacolo. Quando ottenne il suo primo ruolo importante in terza media e cantò come se non avesse paura di niente, piansi così tanto che la signora accanto a me mi porse un pacchetto di fazzoletti.

«È mia figlia», le sussurrai. E mi sembrò la frase più naturale del mondo.

Il liceo portò altre tempeste: cuori spezzati, drammi tra amiche, gelato mangiato in cucina a tarda notte e consigli che improvvisavo come potevo. Poi ci fu la prima multa per eccesso di velocità:/compilerà pianse in grembo a me come se fosse tornata bambina.

«Scusa, mamma. Sei arrabbiata?»

«Sono spaventata da morire», le dissi accarezzandole i capelli. «Arrabbiata no. Sbagliamo tutti. Crescere è anche questo.»

In terzo liceo iniziò un part-time in libreria. Tornava a casa con l’odore di carta e caffè addosso, raccontandomi dei clienti e dei libri consigliati. Stava diventando una persona piena: brillante, ironica, capace di prendersi cura anche di me, la domenica sera, aiutandomi a preparare la cena.

A diciassette anni era più alta di me. Non si irrigidiva più quando qualcuno faceva domande “sulla sua vera famiglia”. Mi chiamava mamma senza esitazione.

Una sera, mentre lavavamo i piatti, disse a bassa voce: «Lo sai che ti voglio bene, vero?»

La guardai, sorpresa. «Certo che lo so.»

«Bene. Volevo solo esserne sicura.»

E io, davvero, pensavo che stessimo bene. Pensavo che il peggio fosse alle spalle.

Il suo diciottesimo compleanno cadeva di sabato. Organizziamo una festa nel nostro appartamento: gli amici di scuola, alcuni miei colleghi della tavola calda, e la signora Chan, la vicina che arrivava sempre con i ravioli fatti a mano.

Miranda indossava un vestito bellissimo e rideva perfino alle battute pessime del mio capo. Spense le candeline, fece un desiderio e, quando le chiesi cosa avesse chiesto, mi fece un sorrisetto.

«Devi aspettare per scoprirlo.»

Quella notte, quando l’ultimo ospite se ne andò e io stavo piegando il bucato in camera, Miranda apparve sulla porta. Aveva una faccia che non sapevo leggere.

«Possiamo parlare?» chiese piano.

Un nodo mi strinse lo stomaco. Mi sedetti sul letto. «Certo. Che succede?»

Entrò lentamente, le mani affondate nella tasca della felpa. Evitava il mio sguardo.

«Ora sono maggiorenne», disse. «Diciotto anni.»

«Lo so», cercai di scherzare. «Adesso puoi votare. Comprare biglietti della lotteria. Ignorare legalmente i miei consigli.»

Lei non sorrise.

«Questa settimana ho avuto accesso ai soldi di mia madre», continuò. «L’assicurazione. Il conto. Tutto quello che mi ha lasciato.»

Il cuore mi martellò. Non parlavamo spesso di quella parte della storia. Dopo l’adozione avevo creato un fondo fiduciario: ogni centesimo al sicuro, intatto, fino al giorno in cui sarebbe stata abbastanza grande da decidere.

«È una cosa giusta», dissi con cautela. «Sono soldi tuoi, Miranda. Puoi farne quello che vuoi.»

Finalmente mi guardò. Aveva gli occhi lucidi, quasi febbrili.

«So benissimo cosa voglio farne.»

Inspirò, tremando. «Devi fare le valigie.»

Per un secondo la stanza sembrò inclinarsi. Quelle parole non trovavano posto nella mia testa.

«Devi fare le valigie. Sono seria.»

Mi alzai, con le gambe che mi tremavano. «Non… non capisco.»

«Sono adulta», ripeté. «Posso decidere.»

«Sì, ma…»

«E infatti ho deciso.» La voce le tremava, ma era ferma. «Devi fare le valigie. Subito.»

Tutte le mie paure antiche — quelle cresciute in istituto, quelle che ti dicono che l’amore finisce e che nessuno resta davvero — mi crollarono addosso insieme.

«Vuoi che me ne vada?» chiesi, e mi si spezzò la voce.

Lei sussultò. «Sì. No. Cioè…» Frugò nella tasca e tirò fuori una busta. «Prima leggi questo.»

Le mani le tremavano così tanto che la busta quasi le cadde. Io la presi senza sapere cos’altro fare. La aprii.

Dentro c’era una lettera scritta da lei, con quella grafia un po’ disordinata che conoscevo benissimo.

Diceva che lo stava pianificando da mesi. Da quando aveva capito quanto avevo rinunciato per lei: promozioni rifiutate perché non potevo fare certe ore, relazioni mai iniziate per paura di farla affezionare a qualcuno che poi sarebbe sparito, un viaggio in Sud America sognato per anni e poi cancellato perché serviva l’apparecchio ai denti, perché c’erano spese, perché c’era sempre qualcosa di più urgente.

Scriveva che avevo messo in pausa la mia vita per costruire la sua.

E poi, con una parte dei soldi lasciati da Lila, aveva prenotato per noi due mesi tra Messico e Brasile. I posti che nominavo sempre, le avventure rimandate “a quando sarà il momento”.

E concludeva così:

È per questo che devi fare le valigie.

Ti voglio bene. Grazie per avermi scelta ogni singolo giorno per tredici anni.

Adesso lascia che sia io a scegliere te.

E, in fondo, un post scriptum:

Sto filmando tutto. La tua faccia sarà impagabile.

Alzai gli occhi dalla lettera con le mani che mi tremavano.

Miranda era nel corridoio con il telefono puntato verso di me. Piangeva anche lei, ma sorrideva come una pazza.

«Sorpresa», sussurrò.

La lettera mi scivolò dalle dita. Io cominciai a singhiozzare come se mi avessero tolto un peso dal petto e, allo stesso tempo, me lo avessero rimesso addosso in un modo diverso: pieno d’amore.

Miranda mi corse incontro e mi strinse forte. Restammo così, in camera mia, piangendo tutte e due e abbracciandoci come se avessimo paura di lasciarci.

«Mi hai terrorizzata», riuscii a dire, con la voce rotta.

«Lo so», rispose, ridendo tra le lacrime. «Scusa. Volevo fosse… scenografico.»

Si staccò appena per guardarmi. «Allora? Vieni?»

Le presi il viso tra le mani, sentendo quanto fosse cresciuta. Questa ragazza. Questa donna. «Tesoro… ti seguirei ovunque.»

Lei fece un mezzo sorriso. «Meglio. Perché i biglietti li ho già comprati e non sono rimborsabili.»

Risi, ancora in lacrime. «Certo che no.»

«E ho pure imparato un po’ di spagnolo e portoghese», aggiunse tutta fiera.

«E quando avresti trovato il tempo?»

«Quando pensavi che stessi guardando Netflix», disse. «Sono più furba di quanto credi.»

Nei nove giorni successivi pianificammo tutto insieme. Miranda aveva già preparato itinerari, alternative, liste, persino fogli di calcolo con colori diversi. Io la guardavo e mi sembrava impossibile: la bambina che avevo salvato dall’affido stava, in qualche modo, salvando me.

Il viaggio fu più di un sogno. Mercati affollati a Città del Messico, cenote d’acqua cristallina dove sembrava di nuotare dentro un altro mondo, albe a Rio con la pelle salata e gli occhi pieni di luce. Ballammo su canzoni di cui non capivamo le parole, mangiammo cibo troppo piccante, ci perdemmo in paesini e ritrovammo la strada ridendo.

Una notte, in una cittadina costiera in Brasile, ci sedemmo sulla sabbia a guardare l’oceano. Il cielo era così pieno di stelle da sembrare finto. Miranda appoggiò la testa sulla mia spalla.

«Pensi che la mamma sarebbe felice?» chiese.

Io pensai a Lila: alla mia sorella scelta, alla ragazza con cui avevo attraversato la parte più fredda della vita, alla madre che era stata — anche se troppo poco.

«Sì», dissi piano. «Sono sicura che sarebbe felice.»

Miranda intrecciò le dita alle mie. «Credo che sarebbe orgogliosa di entrambe.»

Rimanemmo lì finché il buio cominciò a schiarire.

Ho quarant’anni. Ho passato metà della mia vita a prepararmi all’abbandono, come se fosse inevitabile. Come se volersi bene fosse sempre una cosa a scadenza.

Miranda mi ha insegnato l’opposto: la famiglia non è chi resta perché è obbligato. È chi resta perché lo sceglie. Ogni giorno. Anche quando costa. Anche quando fa paura.

E se stai leggendo questo e hai amato un bambino che non è nato da te… grazie. Perché siete la prova che le famiglie più vere non si trovano già pronte: si costruiscono. Un gesto alla volta. Una scelta alla volta. Un atto d’amore alla volta.