Quando mia sorella se n’è andata, ho preso con me suo figlio, che era ancora in fasce. Per diciotto anni l’ho cresciuto e amato come fosse nato da me. Poi, un giorno, è arrivato davanti a me con gli occhi rossi e la voce spezzata: «So tutto. Non ti voglio più nella mia vita». Il segreto che avevo tenuto stretto per proteggerlo mi era tornato addosso, inevitabile, come un’onda.

Per anni mi ero ripetuta che non avrei mai potuto dire davvero: “Sono madre di due figli”. Io e mio marito, Ethan, ci avevamo provato per otto lunghissimi anni: visite, analisi, cure per la fertilità, farmaci che mi facevano sentire estranea nella mia stessa pelle.

Ogni risultato negativo era una porta sbattuta in faccia.

Quando ho compiuto trentatré anni avevo quasi smesso di sperare. Mi ero convinta che la maternità fosse una storia scritta per altre donne, non per me. E invece, contro ogni logica, è successo: sono rimasta incinta.

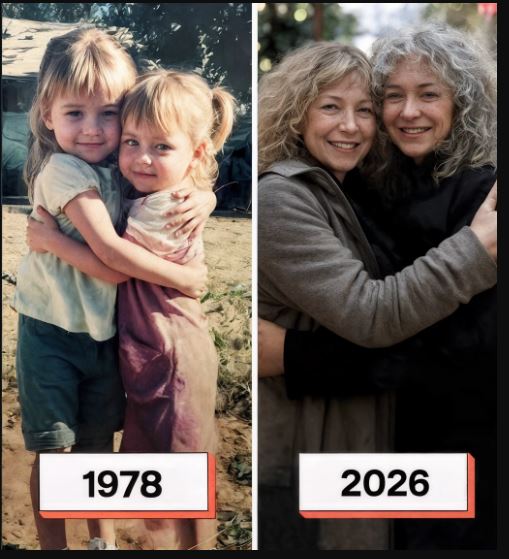

Quando l’ho detto a mia sorella più piccola, Rachel, ha pianto più di me. Noi due eravamo sempre state inseparabili. I nostri genitori erano morti quando eravamo giovani, e ci eravamo aggrappate l’una all’altra fino a diventare famiglia in senso pieno: il mio mondo era lei, il suo mondo ero io.

Due mesi dopo l’inizio della mia gravidanza, Rachel mi ha telefonato con una notizia che mi ha tolto il respiro.

«Laura… sono incinta anch’io!»

Le date previste erano distanti esattamente due mesi. Da quel momento abbiamo vissuto tutto in parallelo: ci mandavamo foto delle ecografie, ci scrivevamo a ogni sintomo strano, ridevamo delle nostre paure e progettavamo la vita come se avessimo finalmente vinto una battaglia contro la cattiveria del destino. Dicevamo scherzando che i nostri bambini sarebbero cresciuti più come fratelli che come cugini.

Per la prima volta dopo anni, la vita sembrava gentile.

Mia figlia, Emily, è nata per prima, una mattina d’ottobre silenziosa e luminosa. Rachel è rimasta con me per tutto il tempo, tenendomi la mano come faceva quando eravamo ragazzine e avevamo paura del buio. Due mesi dopo è arrivato Noah. Piccolo, capelli scuri, lo sguardo serio già da neonato, come se stesse osservando il mondo cercando di capirlo.

Abbiamo fatto foto ai bambini uno accanto all’altra, distesi sul letto. I primi mesi sono stati faticosi e meravigliosi insieme: sonno rubato, pannolini, risate improvvise, quell’amore nuovo che ti travolge senza chiedere permesso. Io e Rachel ci vedevamo quasi ogni giorno. Emily e Noah crescevano in fretta, conquistando traguardi uno dietro l’altro, spesso a distanza di poche settimane.

Per sei mesi mi sono illusa che il peggio fosse passato.

Poi è arrivata una telefonata che ha spaccato tutto.

Rachel è morta quando Noah aveva sei mesi. Un incidente d’auto tornando dal lavoro, istantaneo. Nessun addio. Nessun tempo per prepararmi. La sorella che era stata la mia casa, la mia certezza, il mio pezzo più grande… non c’era più.

E Mark, suo marito, è sparito.

All’inizio ho pensato fosse lo shock, il dolore che ti svuota. Poi sono passati giorni senza una chiamata, settimane senza una parola. Aveva lasciato Noah con me “per un po’”, dicendo che aveva bisogno di sistemare alcune cose. E poi… nulla. Silenzio. Come se si fosse dissolto.

Una sera Ethan mi ha trovata immobile davanti alla culla.

«Che facciamo?» mi ha chiesto piano.

Io ho guardato Noah e, senza nemmeno rendermene conto, sapevo già la risposta.

«Lo cresciamo noi. Da oggi è nostro.»

Ho iniziato le pratiche per l’adozione quando Emily aveva nove mesi. Non volevo che Noah crescesse con la sensazione di essere “in prestito”, in attesa che qualcuno decidesse se apparteneva o no a quella casa. Quando l’adozione è stata finalizzata, Emily e Noah erano quasi della stessa taglia.

Hanno gattonato insieme. Hanno mosso i primi passi a poche settimane di distanza. Li ho cresciuti come fratelli, perché questo erano diventati.

Li ho amati con tutto ciò che avevo. Emily era determinata, diretta, una piccola forza della natura. Noah invece era riflessivo, stabile, uno di quei bambini che parlano poco ma ti osservano come se potessero leggere tra le righe.

Gli insegnanti mi dicevano che erano gentili. Gli altri genitori mi dicevano che ero fortunata.

E io, dentro di me, lo sentivo: non ero solo fortunata. Ero piena. Completa.

Diciotto anni sono volati. Domande per l’università, opuscoli sparsi sul tavolo, discussioni sui dormitori e sui piani di studio. Emily sognava medicina. Noah stava pensando a ingegneria. Io credevo che stessimo entrando in una nuova fase della vita… senza sapere che stava per arrivare la più dura.

È successo in un normalissimo martedì sera di marzo.

Noah è entrato in cucina con il viso tirato, la mascella serrata, gli occhi lucidi ma duri. «Siediti», mi ha detto. Non era una richiesta.

Mi si è gelato il sangue prima ancora di capire.

Mi sono seduta al tavolo. Emily è apparsa sulla soglia, ferma come una statua.

Noah ha inspirato, e poi ha sputato fuori le parole come se gli bruciassero in gola.

«Conosco la verità su di te. E non ti voglio più nella mia vita.»

La stanza ha cominciato a girare. «Che cosa stai dicendo?» ho sussurrato, cercando aria.

Lui non ha rallentato.

«Mi hai mentito. Su mia madre. Su mio padre. Per tutta la vita mi hai fatto credere che mio padre fosse morto nello stesso incidente. Mi hai lasciato vivere dentro quella bugia.»

Le mani mi tremavano. «L’ho fatto per proteggerti.»

«Proteggermi? Mi hai tolto la verità. Mi hai tolto la scelta. Hai cancellato mio padre per non dovermi spiegare perché mi ha abbandonato.»

Quella frase è rimasta sospesa tra noi, come vetro rotto.

Ho sentito la voce uscire piccola, quasi infantile. «Pensavo fosse più misericordioso. Tuo padre mi ha chiamata tre giorni dopo il funerale. Mi ha chiesto se potevo tenerti “per un po’”. Poi è sparito. Numero cambiato. Nessuna traccia. Ho capito che non voleva essere trovato. Non volevo che tu crescessi convinto di non valere abbastanza da essere scelto.»

«E allora l’hai fatto morire.» La sua voce tremava. «Hai deciso tu al posto mio.»

Poi è arrivata la sentenza, quella che mi ha spaccato in due.

«Se resti, me ne vado io. Non posso vivere con qualcuno che ha costruito la mia vita su una menzogna.»

Ho provato ad alzarmi. «Noah, ti prego…»

Lui era già in corridoio. Si è fermato solo un secondo sulla soglia della sua stanza, senza voltarsi.

«Mi hai mentito, Laura. In questo momento non riesco nemmeno a guardarti.»

Sentire il mio nome, non “mamma”, è stato un colpo secco al petto.

Quello che non capivo, allora, era come avesse scoperto tutto.

La verità è venuta fuori a pezzi nei giorni successivi, quando Emily non ha più retto il peso del silenzio.

Mi ha confessato che tempo prima aveva sentito alcuni parenti parlare, discutere se io avessi fatto la scelta giusta. E durante un litigio stupido tra lei e Noah… le era scappato.

«Mi dispiace, mamma», piangeva. «Ero arrabbiata e… non ci ho pensato.»

In quel momento sembrava che nulla contasse più. Non le notti passate sveglia quando Noah aveva la febbre. Non i compleanni organizzati con pochi soldi e tanta fantasia. Non i diciotto anni in cui l’avevo scelto ogni singolo giorno.

Lui vedeva solo la bugia.

Quella notte Noah ha lasciato un biglietto: aveva bisogno di spazio, sarebbe rimasto da un amico. L’ho lasciato andare. Non perché non mi stesse uccidendo, ma perché per una volta proteggere significava fare un passo indietro.

Sono passati giorni prima che ci parlassimo. Poi settimane. Emily mi stava accanto, soffocata dal senso di colpa. Io la stringevo e le ripetevo che, prima o poi, la verità sarebbe venuta fuori comunque. Solo… non immaginavo che sarebbe esplosa così.

Alla fine Noah ha accettato di incontrarmi in un bar.

È arrivato puntuale, con lo stesso sguardo rigido.

«Non voglio scuse», ha detto, sedendosi. «Voglio solo capire perché.»

E allora gli ho raccontato tutto. Senza tagliare gli angoli. Senza abbellire.

Gli ho detto della telefonata di Mark. Del suo svanire nel nulla. Della paura che Noah crescesse sentendosi scartato. Gli ho confessato la parte più difficile:

«Credevo di proteggerti… ma in parte stavo proteggendo anche me. Non volevo vederti soffrire. E avevo paura di non saper reggere quel dolore.»

Noah mi fissava, il volto indecifrabile.

«Hai mai provato a cercarlo?»

«Sì. Per un anno intero. Ho chiamato, ho scritto, ho chiesto in giro. Lui aveva fatto capire che non voleva più avere niente a che fare con nessuno di noi.»

«Avresti dovuto dirmelo. Io… ho vissuto pensando che fosse morto… e che magari mi avesse voluto bene.»

Non gli ho chiesto perdono in quel momento. Non sarebbe servito. Gli ho solo chiesto di ascoltare.

La guarigione non arriva come un interruttore. Arriva a scatti, a strappi, a piccoli passi incerti.

Col tempo Noah ha iniziato a fare domande. Domande dure. Io ho risposto a tutte. E quando mi ha detto che voleva provare a trovare suo padre, non l’ho fermato. L’ho aiutato.

Gli ho consegnato ogni informazione che avevo.

Ci sono voluti tre mesi per rintracciarlo: Mark viveva a due stati di distanza, con una nuova famiglia. Noah gli ha scritto. Una lettera. Poi un’altra. Poi una terza.

Nessuna risposta.

Quel silenzio lo ha ferito più di qualsiasi parola. E questa volta io ero lì quando si è spezzato. Non ho coperto la realtà. L’ho attraversata con lui.

«Perché non mi ha voluto?» mi ha chiesto una sera, con la voce ruvida.

«Non lo so», gli ho risposto. «Ma non è colpa tua. Non lo è mai stata. Se ne è andato perché era lui a essere incapace, non perché tu non fossi abbastanza.»

Noah ha abbassato lo sguardo. «Tu sei rimasta.»

Quelle tre parole hanno sciolto qualcosa che era rimasto chiuso tra noi per mesi.

Ha ricominciato a tornare a casa per cena. Poi per le feste. Poi anche nei giorni qualsiasi. La rabbia tagliente si è trasformata in una tristezza più quieta. La fiducia non è tornata in un giorno, ma si è ricostruita piano, mattone dopo mattone.

Abbiamo iniziato una terapia insieme. Abbiamo parlato del lutto, delle menzogne “a fin di bene”, e della linea sottile tra proteggere qualcuno e impossessarsi della sua storia.

Lentamente, dolorosamente, abbiamo ritrovato la strada l’uno verso l’altra.

Una sera, circa otto mesi dopo l’esplosione, Noah ha detto qualcosa che porterò con me per sempre.

«Tu non mi hai messo al mondo», ha mormorato senza guardarmi. «Ma non te ne sei mai andata. E questo… vale.»

Mi sono aggrappata al bordo del piano cucina per non crollare.

«Sei mio figlio», ho detto. «E questa non è mai stata una bugia.»

Lui ha annuito, piano. «Lo so. Ci sto arrivando.»

Oggi non siamo perfetti. Ma siamo veri.

Parliamo. Litighiamo. Ridiamo. Ci scegliamo, anche quando costa. Emily adesso studia medicina. Noah è in ingegneria e torna a casa quasi ogni fine settimana.

La verità non ci ha distrutti. Ci ha cambiati. E in un certo senso ci ha resi più forti.

Ho aspettato otto anni per diventare madre, credendo che quello fosse l’ostacolo più grande. Mi sbagliavo. La parte più difficile è stata capire che amare un figlio significa avere il coraggio di affrontare la verità insieme a lui, non al posto suo.

Significa ammettere quando hai sbagliato. Dargli spazio per arrabbiarsi. Per soffrire. Persino per respingerti. E credere che, un giorno, potrebbe decidere di tornare.

Il mese scorso, nel giorno in cui Rachel avrebbe compiuto cinquantadue anni, siamo andati tutti e tre al cimitero. Noah stava tra me ed Emily e, per la prima volta, ci ha preso entrambe le mani.

«Sarebbe fiera di te, mamma», mi ha detto guardandomi. «Per averci provato. Per essere rimasta. Anche quando io ho reso tutto impossibile.»

Io non sono riuscita a rispondere. Ho solo stretto la sua mano, piangendo.

E se potessi tornare indietro, con quello che so adesso, sceglierei comunque entrambi i miei figli. Ogni singola volta.

Perché questo è l’amore: non la perfezione, non l’istinto infallibile, ma la presenza. La verità detta anche quando ti costa tutto. E la speranza che, a volte, le conversazioni più dure portino alla guarigione più profonda.

Rachel mi ha affidato Noah. Ma Noah mi ha insegnato il coraggio di essere onesta, anche quando fa male.

E questo, per me, è un dono che porterò addosso per tutta la vita.